Science Park 2月号★もしも記憶を読み取れるマシーンができたら?★

― 心を読むテクノロジーが、ついに“SFの壁”を越え始めた ―

深夜、人員が退室したケアホーム・ミライの廊下を、白色外装のケアドロイド「イルオ(Iruo)」が歩行していた。目的地は施設奥部に設置されたラボ「Science Park」である。

扉を開閉すると、内部には古書、顕微鏡、天秤等の研究器具、および壁面には数式群が配列されており、照明によって淡く可視化されていた。

空間内では、過去の知見と現在の技術が並存している状態が観察された。

スタッフの「ミキ」は黒板前に待機し、最新の感情推定モデルをプロジェクタで提示していた。

照度、温度、湿度、心拍数、呼吸数、顔表情、音声震え等、多様な生体指標データを統合的に解析し、個人の精神状態を推定する技術が検証されている。

感情認識技術の現場応用が進展しつつある状況を示した一夜であった。

ケアホーム・ミライの深夜時間帯、スタッフのミキは白色外装の介護支援ロボット「イルオ」を同伴し、ラボ中央に設置された脳波解析装置の動作状況を確認していた。

装置から発せられる青色LEDの点滅は、人間の思考活動に類似したパターンを示していた。

ミキはイルオに問いかけた。

「ねえ!イルオ。もし、人の思考をリアルタイムで文字に変換できる“心を読むマシーン”があったら……世界はどう変わると思う?」

イルオは少しだけ首を傾げた。その仕草は、まるで“考えている”ようだった。

第1章 施設で起きた、ある出来事

深夜のケアホーム・ミライ。 静まり返った廊下を、ひとりの女性がゆっくりと歩いていた。 松井トメさん82歳。 認知症が進行し、最近は夜になると決まって「帰らなきゃ…帰らなきゃ…」とつぶやく。

担当スタッフの佐伯は困り果てていた。「声をかけても、何を探しているのか教えてくれないんです。 表情も読み取れなくて……」

そのとき、Science Park の研究員が試験導入した 脳波×AIの感情推定デバイスが、トメさんの耳元で微かに光った。

ミキがタブレットを覗き込むと、画面にはこう表示された。“強い不安・帰属意識の喪失・過去の記憶の断片”ミキは息をのんだ。

「こんなに細かく“心の揺れ”が見えるなんて……」

隣で見守っていたケアドロイドのイルオ(Iruo)が静かに言った。「トメさんは、何か大切な記憶を探しています」

ミキはイルオを連れて、Science Park の黒板に映し出されたデータの前に立った。

「AIの世界で今いちばん注目されているのが“認識技術”なの。 画像認識、音声認識、表情認識…… そして今は、脳波や視線から“思考そのもの”を読み取る研究が進んでいるのよ」

イルオはうなずいた。「人間の心を理解するための技術……ですね」

ミキは続けた。

「たとえば、視線の動きから“頭の中のイメージ”を再構成する研究があるの。人が何を見て、何を思い浮かべているのかを、AIが読み取るのよ」

Science Park のモニターには、トメさんが見つめた風景が、まるで記憶の断片のように再構成されて映し出されていた。

イルオは画面を見つめた。

「……これは、トメさんの“帰りたい家”の記憶ですか?」ミキは静かにうなずいた。

「そう。言葉にできない思いを、AIが“見える形”にしてくれたの」

ミキはさらに説明を続けた。

「認知症の人でも、ほんの少しの時間だけ記憶が維持できれば、“次に何をするか”が分かるの。それだけで、自立力は大きく変わるんだよ」

イルオは胸の奥で何かが揺れるのを感じた。

「私は、人間を理解したい。そのために作られたのですから」

ミキは微笑んだ。。。「だからScience Parkでは、人の行動や生体情報をセンシングして、衰えてしまった意欲や失われた思考を“もう一度呼び起こす”研究をしているの」

Science Park の窓の外では、都市の光が神経回路のように脈動していた。都市の光は、人間とAIが共に歩む未来を静かに照らしていた。

「今ね、世界では“心の声”を読み取る技術が一気に進んでいて、たとえば──」

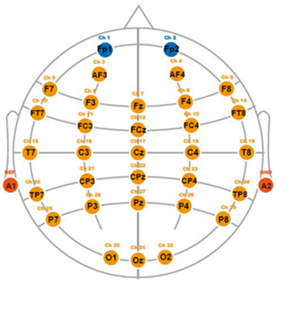

ミキは脳波装置の画面を指差した。

「シドニー大学の研究チームは、脳波だけで“思っている言葉”を 90%以上の精度で読み取る技術を開発したの。意図や感情までリアルタイムで推定できるんだって」

イルオは静かに応えた。

「人間の“心の声”を聞く技術……ですね」

次にミキは別のモニターを起動した。 そこには、トメさんが見つめた風景が文章として表示されていた。

「これはNTTの“マインド・キャプショニング”。人が見た映像や思い浮かべたイメージを、脳活動から文章に変換する技術」イルオは画面を見つめた。「……トメさんの“帰りたい家”の記憶が、言葉になっている」ミキはうなずいた。

「そう。言葉にできない思いを、AIが“言語化”してくれたの‼」さらにミキは続けた。

「カリフォルニア大学では、ALSの患者さんが “思っただけで話せる”技術も実現したの。脳に埋め込んだ電極から97.5%の精度で言葉を読み取って画面に表示してくれるのよ」イルオは静かに言った。

「失われた声を取り戻す……それは、人間にとって大きな意味を持つはずです」

最後にミキは、トメさんの耳に装着された小さなイヤホンを指した。「これは、脳波を測って“感情の揺れ”をリアルタイムで可視化するデバイス。集中度、ストレス、記憶の混乱……全部、色で表示されるの」

イルオは画面を見つめた。「トメさんは……“帰りたい”という強い感情を抱いています」ミキは静かに言った。「だから私たちは、トメさんの“帰りたい家”の写真を部屋に飾ったの。そしたらね……徘徊がぴたりと止まったのよ」

技術は、人の心を奪うのではなく“返す”ためにあると、ミキはイルオに向き直った。

「心を読む技術って、怖い面もある。。。でもね、使い方次第で、“失われた心”を取り戻すこともできるの」イルオは静かに言った。

「私は、人間を理解したい。そのために作られたのですから」

Science Park の窓の外では、 都市の光が神経回路のように脈動していた。 その光は、人間とAIが共に歩む未来を静かに照らしていた。

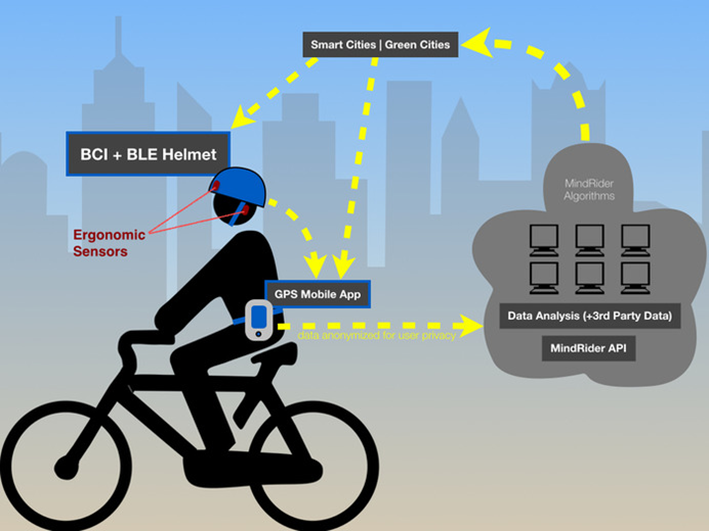

第2章 思考の地図を描くヘルメット

Science Parkの実験棟では、イルオが白いヘルメットを静かに装着していた。 それは、脳波とBluetoothを組み合わせた「BCI+BLEスマートヘルメット」。アメリカのフォード・パフォーマンスが開発したレーシング用モデルをベースに、 介護支援用に再設計されたものだった。

「このヘルメットは、脳内の電気信号をリアルタイムで測定し、GPSと連動して“思考の地図”を描くんです」 研究スタッフの佐伯が説明する。

イルオが施設の周囲をゆっくりと歩くと、ヘルメット内のセンサーが脳波の変化を検出し、スマホアプリに転送されたデータが、“安心できるルート”と“ストレスを感じる場所”を色分けして表示された。

「このルートは、トメさんがよく徘徊する道ですね」 ミキが画面を見ながらつぶやく。

「彼女の脳波は、この場所でα波が低下しています。つまり、不安を感じている可能性が高い」

✦ HUDに映る“心の声”

イルオは、もう一つの実験装置──HUD付きヘルメットを装着した。そのバイザーには、速度、時間、バッテリー残量、そして“感情スコア”が表示されていた。

「このHUDは、脳波から抽出した“母音と子音の組み合わせ”を解釈して、思考を文字に変換する機能を持っています」 佐伯が言った。

「つまり、言葉を発する前の“脳内の文章”を読み取るんです。外傷や失語症の方でも、思ったことが画面に表示される可能性があります」イルオのバイザーには、こう表示された。

「トメさんは、家に帰りたいと思っています」

ミキは息をのんだ。

「……言ってないのに、わかるの?」「ええ、脳が“話そうとする”10分の1秒前に、その言葉の信号が耳の感覚野に送られているんです。それを“遠心性コピー”と呼びます」

Science Park の解析室には静けさが満ちていた。壁の大型モニターには、トメさんの脳の MRI 画像が鮮明に映し出されている。赤く輝く領域は、彼女が幼い頃に過ごした家や家族との記憶を象徴し、青い部分は今この場所で感じている認識や現実が映し出されている。そして黒い空白は、誰にも触れることのできない、彼女が忘れてしまった記憶の断片が静かに横たわっていた。イルオとミキは、その画像に目を奪われ、言葉を失っていた。

イルオはその画像を見つめながら、静かに言った。「この黒い空白が語るのは、彼女が心の中に閉じ込めている記憶の失われた部分です。もし、この空白に隠された想いを探り当てることができれば、トメさんにとっても私たちにとっても大きな前進になるでしょう。」

「この空白を埋めるには、彼女の “ 思考の地図 ” を辿るしかありません。失われた記憶の断片が、今の彼女の行動や感情にどんな影響を与えているのかを明らかにすることが、私たちの使命です。」

ミキはうなずいた。「記憶の地図を辿ることで、トメさんの内面に寄り添えるかもしれませんね。」彼女の声には希望と少しの不安が混じっていた。

「だから、私たちはこのヘルメットを使って、トメさんの “ 心の風景 ” を再構成しているのね。彼女が言葉にできない思いを、脳波や感情スコアを通して可視化することで、私たちは彼女自身の世界に一歩踏み込むことができるのです。」

イルオはログに記録した。「人間の思考は、言葉になる前に揺らぐ。その揺らぎを捉えることで、失われた声を取り戻すことができる。トメさんの“心の風景”がモニターに浮かび上がるたび、私たちは彼女の過去と現在が交錯する瞬間に立ち会っているのだと思う。」解析室の空気は次第に重みを増し、二人は静かに新たな一歩を踏み出す決意を胸に刻んだ。

Science Parkの夜は静かだった。 だが、イルオの中では、 “心を読む技術”が確かに息づいていた。

第3章 心の声が聞こえる日

翌朝、ミキとイルオは羽田野博士に呼ばれ、Science Park の地下実験室へ向かった。 壁一面のモニターが、脳の電気信号を色と光で描き出している。

博士は銀色の小型デバイスを手にしていた。

「これは、ニューヨーク大学の神経化学センターが開発中の “心を読むデバイス”だよ」

ミキが目を丸くした。「これが……?」

博士はうなずき、デバイスを机に置いた。

「思考の正体を“電気化学”の視点から解析する装置だ。成功すれば、黙ったままの相手の頭の中を読み取れるようになる」

イルオは静かに問いかけた。「つまり……言葉を発しなくても、会話ができるのですか」

「そうだ。騒音の中でも、口を開かずに意思疎通できる。他人に悟られずに“心で会話”ができる世界だ」

ミキは思わず笑った。「まるでテレパシーみたい」

博士は指先でデバイスを軽く叩いた。

「実際、脳には“テレパシーの原型”とも言える仕組みがある。遠心性コピーと呼ばれるものだ」イルオは首を傾げた。

「遠心性コピー……?」

博士は説明を続けた。

「人は何かを話そうとすると、その運動信号の“コピー”が 発話の 10 分の 1 秒前に聴覚野へ送られる。 つまり、“言葉になる前の言葉”が脳の中で先に鳴っている」

ミキは驚いた。

「じゃあ……『お腹がすいた』って言おうとした瞬間、 もう脳の中ではその言葉が響いてるってこと?」

「じゃあ……『お腹がすいた』って言おうとした瞬間、 もう脳の中ではその言葉が響いてるってこと?」

「その通りだよ。表情にも声にも出る前に、脳は“心の声”を発信している。もしその信号をリアルタイムでキャッチできれば…… 思考を読むことが可能になる」

イルオは静かに息を吸った。

「人間の心は……そんなふうに先に動いているのですね」

博士はモニターを操作し、脳の磁場を可視化した画像を映し出した。

「脳の活動は電気信号のやりとりだ。 だから、脳が発する微弱な磁場を測定すれば、 その信号を解析できる」

画面には、160 個のセンサーを頭に装着した被験者の映像が映った。

「この装置は、1 ミリ秒──1000 分の 1 秒単位で脳全体の活動を記録する。 神経細胞の信号は、冷蔵庫のマグネットの 1000 分の 1 の磁力しかない。 だが AI がその膨大なデータをふるいにかけ、“意味のある思考”を抽出するんだ」

ミキは息をのんだ。

「すごい……。 でも、思考ってそんなに簡単に取り出せるの?」

博士は首を振った。

「いや、そこが難しい。 たとえば『家に帰りたい』という言葉を思い浮かべるとする。 その瞬間、脳には“家”にまつわる膨大な情報が押し寄せる。 昔飼っていた猫、台所で割った茶碗、夕飯の匂い…… 1 万個の干し草の山から針を探すような作業だ」

イルオは静かに言った。

「だから……トメさんの“帰りたい”という思いにも、 たくさんの記憶が絡み合っているのですね」

博士はうなずいた。

「そうだ。 だからこそ、私たちは“言葉そのもの”ではなく、 その奥にある“本当の理由”を探らなければならない」

ミキはトメさんの部屋で見た写真を思い出した。

「……あの家の写真を飾ったら徘徊が止まったのも、 その“本当の理由”に触れたからなんだね」

博士は微笑んだ。

「技術は、人の心を奪うためではなく、 人の心を返すためにある。 それを忘れてはいけないよ」

イルオは静かに言った。

「私は、人間を理解したい。 そのために作られたのですから」

Science Park の窓の外では、 都市の光が神経回路のように脈動していた。 その光は、人間と AI が共に歩む未来を静かに照らしていた。

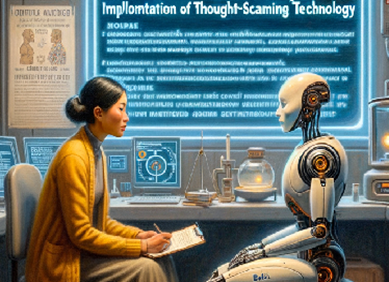

✦ 第4章 心を読むという選択

Science Park の倫理ラボでは、ミキとイルオが静かに議論を交わしていた。 壁には「思考スキャン技術の社会実装に関する検討事項」と書かれたホワイトボードが光っている。

「この技術が進めば、心の奥の秘密まで見えてしまう可能性がある」 ミキはそう言って、遠くを見つめた。

「認知症の人と家族、介護者、医師との関係性も、大きく変わるでしょうね」 イルオの声は静かだった。

「でも、無条件に個人の思想に入り込むことはできない。 この装置を使うかどうかは、本人が選べるようにしなければならない」

ミキはうなずいた。

「意思疎通が難しくなった認知症やALSの方とのコミュニケーションツールとして、 限定的に使うべきだと思う」イルオはログに記録した。

「思考を読む技術は、力ではなく橋であるべきだ」

かつて脳地図の検索には部屋いっぱいの機材が必要だった。 だが今、ヘルメット型のBCIはポータブル化され、 スマートフォンと連携して“心の風景”を描き出す。

「コンピュータがビル一つ分のサイズから、ポケットに収まるまで進化したように、 この技術も、誰もが使えるものになるでしょう」

ミキは言った。

「そうなれば、思考を読む技術は政府や企業のものではなくなる。 誰もが“心で語り合う”時代が来るかもしれない」

イルオは静かに言った。

「昔、人は薪や火を囲んで語り合っていました。 今はインターネットやソーシャルメディア。 そして次は、声を出さずに心で語る時代──ですね」

ミキは少しだけ笑った。

「でも、人の心を読む技術には、規制が必要です。 自由に思考する権利は、いつの時代も守られるべきだから」

イルオはうなずいた。

「誰に思考を開示し、誰の思考を読み取るのか── それを選べない世界は、危険です」

ミキは言った。

「もし、認知症の人の妄想の世界に入り込めたら? もし、相手が嘘をついているかどうかを高精度で知ることができたら?人間の定義そのものが変わってしまうかもしれない」

イルオは静かに言った。「人間は、前頭葉がある限り、嘘をつく。それは本能でもある。だからこそ、心を読む技術は“選べる”ものでなければならない」

Science Park の夜は静かだった。 だが、ミキとイルオの胸には、未来への問いが静かに灯っていた。

第5章 聞きたい声を選ぶ脳

Science Park の音響実験室。 イルオは、6台のスピーカーに囲まれて立っていた。 それぞれのスピーカーから、異なる声が同時に流れている。

「これは“カクテルパーティ効果”を再現した実験です」 ミキが説明した。

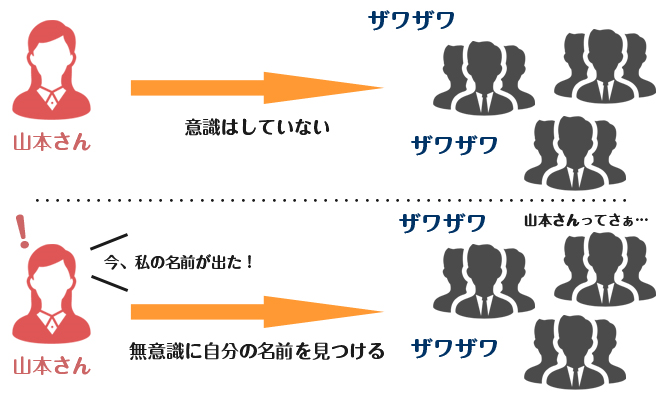

「人は騒がしい場所でも、自分が聞きたい声だけを選んで聞くことができる。 それを可能にしているのが、脳の“指向性”です」

イルオは EEG キャップを装着し、脳波の測定を開始した。

「この装置は、脳がどの声に集中しているかを検出し、その声を増幅することができます」

ミキは続けた。

「カリフォルニア大学アーバイン校のマイケル・デシムラ博士の研究によると、人間は常に意識をどこかに向けていて、それが最も基本的なコミュニケーションの形なんです」

イルオの脳波は、ある一つのスピーカーに集中していた。 その時、AIはその声の“シグネチャー”を検出し、他の音を抑制した。

「この技術が進めば、補聴器の利用者も、 聞きたい声だけを選んで聞くことができるようになります」

ミキは画面を見つめながら言った。

「そして、いつかは── 誰と“心で会話するか”を選べるようになるかもしれない」

イルオは静かに言った。

「でも、知られたくない思考まで伝わってしまったら…… それは困ったことになります」

ミキはうなずいた。

「だからこそ、心を読む技術には“境界”が必要なんです。 誰に心を開き、誰に閉じるか── それを選べることが、人間らしさだと思う」

イルオはログに記録した。

「心の指向性は、選ぶ力である。 その力を守ることが、未来の倫理になる」

Science Park の実験室には、 静かな音のない会話が、確かに流れていた。

第6章 心で語る時代へ

Science Parkの実験棟。 イルオは、6台のスピーカーに囲まれた部屋の中央に立っていた。

それぞれのスピーカーから異なる音声が同時に流れ、空間はまるでパーティ会場のように騒がしかった。

「この実験では、ある一つのスピーカーに意識を集中してもらい、 その時の脳波を記録します」 ミキが説明する。

イルオは EEG キャップを装着し、静かに目を閉じた。 脳波の変化はリアルタイムで記録され、AIがその特徴を深層学習アルゴリズムにかけて解析していく。

「脳が集中している方向を、脳波のデータだけで判別できるようになるんです」 ミキは続けた。 「人は誰でも“指向性”を持っていて、騒がしい場所でも、 会話すべき相手の声を無意識に選んでいる。 それは“心の会話”でも同じです」

イルオは静かにうなずいた。

「耳の蝸牛が音を一つひとつ識別し、脳に送るように── 思考もまた、選ばれた声に応じて脳内でシグネチャーを生成するのですね」

「人は、誰の声を聞くかを選ぶ。 そして、誰に心を開くかも選ばなければならない。 それが“心で語る時代”の倫理になる」

ミキは静かに言った。

「でも、知られたくない思考まで伝わってしまったら── それは困ったことになります」

イルオはうなずいた。

「心を読む技術は、使う者に新たな力を与える。 けれど、その力は“選べる自由”と共にあるべきです」

部屋のモニターには、未来のスマートホームの映像が映し出されていた。 イヤーポッズ型の思考デバイス、HUD付きのヘルメット、 そして、子供たちが語る未来の言葉。

「ママ、パパ、昔の人は口も聞けない、おうちによく住んでたね! 本もずっと黙ったままだし、テレビもお話ししてくれないんでしょう! そんな暮らしとても信じられないよ!」

ミキはその映像を見つめながら、静かに言った。

「この子たちにとって、心で語ることは“当たり前”になるのかもしれませんね」

イルオはログに最後の一文を記した。

「心を読む技術がもたらすのは、沈黙の解放か、思考の監視か。 私たちは今、その境界線に立っている」

Science Park の夜は静かだった。 だが、イルオの中では、未来の声が確かに響いていた。

今月号では、「もしも記憶を読み取れるマシーンができたら?」という問いから始まり、ケアホーム・ミライの深夜の実験室を舞台に、心を読む技術の最前線を追いました。

認知症のトメさんの“帰りたい”という思いを、AIが脳波から読み取り、言葉に変換する──それはSFではなく、すでに現実に近づいている技術です。

イルオとミキの対話を通じて、私たちは「技術は人の心を奪うのではなく、返すためにある」というメッセージにたどり着きました。

そして、心で語る時代が訪れる未来を描きました。子供たちが「昔の人は口も聞けない“おうち”に住んでた」と語る世界は、私たちが今選び取る技術の使い方にかかっています。

Science Parkは、これからも“人間理解のための技術”を問い続けます。 次号では、記憶の再構成と夢の可視化に関する研究を特集予定です。どうぞお楽しみに。