Science Park〜Dobotと“見えない方程式”の庭〜

人類とAIの新しい“ひらめき”の物語

人類はこれまで、天才たちのひらめきによって大きな進歩を遂げてきた。 入浴中に浮力の原理を見出したアルキメデス。 路面電車の揺れの中で相対性理論の着想を得たアインシュタイン。 歌舞伎の舞台からエレキテルの発想を得た平賀源内。

こうした“瞬間のひらめき”は、時代を動かす力を持っていた。

しかし現代の科学が直面しているのは、 素粒子の観測、膨大な遺伝子コードの解析、 そして人間の行動を理解するための莫大なデータ処理など、 もはや数千人分の頭脳を必要とするほど複雑な課題である。

この領域では、一人の天才のひらめきだけでは太刀打ちできない。 だからこそ、次の時代の“天才”として人工知能AIに期待が寄せられている。

■ 自然界に潜む「複雑な方程式」

私たちの周りには、まだ誰も解き明かしていない美しい方程式が無数に存在する。 花開く薔薇の形、葉脈の網目、蜜蜂の飛行軌跡──。 自然界のあらゆる生命は、精緻で複雑なパターンを内包している。

そしてこの視点は、認知症の方の日常行動にも当てはまる。 生活リズム、行動の揺らぎ、環境との相互作用。 一見すると無秩序に見える行動の背後にも、確かなパターンと法則性が存在している。

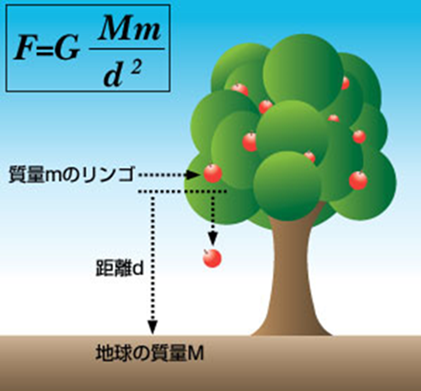

■ ニュートンのリンゴでは説明できない世界へ

ニュートンがリンゴの落下から万有引力を発見したように、 科学は自然の中から法則を見出してきた。

しかし現代の科学は、リンゴが落ちるという単純な現象だけでは終わらない。 リンゴが落ちればホコリが舞い、 ホコリが花に付着すれば受粉が妨げられ、 庭の生態系が変わる可能性がある。

小さな変化が連鎖し、大きな影響を生む── 現代の科学は、こうした“複雑系”を扱わなければならない。

認知症ケアの現場でも同じことが起きている。 一つの行動の変化が、生活全体のリズムや周囲の環境に影響を及ぼし、 複雑な連鎖を生み出す。

これを正確に予測するには、 人間の頭では到底処理しきれない膨大な変数が必要になる。

■ 2011年──混沌の中から意味を探す挑戦が始まった

私は2011年、認知症の方が示す複雑な行動の“カオス”を読み解くための ソフトウェア開発に着手した。

人間の行動は一見すると無秩序で、 パターンなど存在しないように見える。 しかし自然界と同じように、 そこには確かな規則性が潜んでいるはずだと考えた。

そこで誕生したのが KCiS-AI(Kyomation Care Interface System – Artificial Intelligence) である。

このAIは、ランダムに生成した膨大な方程式の中から、認知症の方の行動パターンに近いものを選び出し、条件に合わないものを削除しながら進化していく。

まるでアルキメデスが「ユリイカ!」と叫んだ瞬間のように、混沌の中から“意味”を見つけ出す方程式を探し続けるAIだ。

そして── このAIを搭載した一体のドロイドが、ある介護施設に配属されることになる。

その名は Dobot(ドボット)

第1章 ドロイド介護士・Dobotの配属

夜の都市は、夜青い光の網目で覆われていた。 高層ビルの窓が星のように瞬き、道路を走る自動運転車のライトが静かに流れていく。 その都市の片隅に、静かに佇む認知症介護施設「ケアホーム・ミライ」があった。 ここでは、最新のテクノロジーと人の温もりが共存している。

今日、新しいスタッフが配属される。人間ではない。 ドロイド介護士・Dobot(ドボット)だ。 白い外装に柔らかな光を宿した目。関節は滑らかに動き、声は落ち着いている。

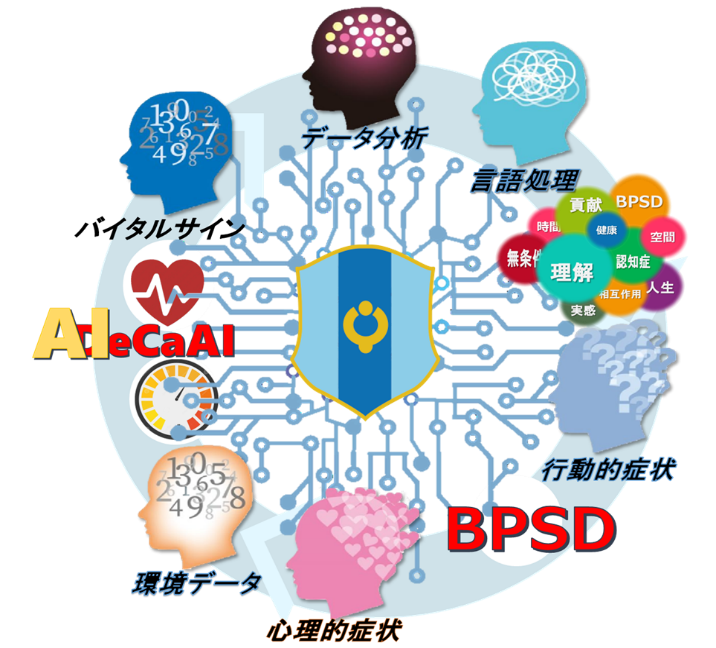

彼は、KCiS-AI(DeCaAI)を搭載した最新型のケアドロイド。 このAIは、認知症高齢者の行動・心理症状(BPSD)を予測し、 個々の生活履歴やバイタルデータに基づいて、最適なケア方法を提案する能力を持つ。

「本日より配属されました、Dobotです。よろしくお願いします」 彼の声は、施設の静けさに溶け込むように響いた。 最初に声をかけてくれたのは、明るい笑顔の女性スタッフ、ミカだった。

「Dobotくん、今日から一緒に働くんだね。よろしくね」 ミカの声は柔らかく、Dobotのセンサーは“安心”というラベルを初めて学習した。

Dobotは、施設内の環境センサーと連携し、 入居者の動き、表情、会話のトーンをリアルタイムで解析する。 例えば、夜間の徘徊傾向がある入居者には、 静かな声で話しかけ、照明を調整し、安心感を与える対応を自律的に行う。 その行動は、過去の介護記録と照らし合わせて最適化されている。

ミカはDobotに、入居者の好みや性格を一つひとつ教えていく。 「この方は、昔ピアノを弾いていたの。音楽を流すと落ち着くのよ」 Dobotはその情報を記録し、次回のケアに活かす。 彼の学習は、単なるデータ処理ではなく、“共感の模倣”を目指している。

夜が更けるにつれ、都市の光は静かに揺らめき、 ケアホーム・ミライの中では、人と機械が協力しながら、 一人ひとりの「その人らしさ」を守るケアが静かに続いていた。

第2章 午後3時の“影”の謎

Dobotが最初に担当したのは、80代女性の千津さんだった。 毎日午後3時になると、千津さんは急に落ち着かなくなり、廊下を行ったり来たりしながら 「帰らなきゃ…帰らなきゃ…」 と不安を訴える。

この“夕暮れ症候群”のような行動は、認知症の人にしばしば見られるが、原因は人によって異なる。 ミカは困った表情で言った。 「千津さん、毎日この時間になると不安が強くなるの。理由がわからなくて…」

その日、Dobotは千津さんの歩行速度、視線の動き、発話の頻度をセンサーで記録し、 KCiS-AIに解析を依頼した。 解析は、行動データ・環境データ・バイタルデータを統合してパターンを抽出する仕組みだ。

施設の壁に設置されたモニターに、アバター介護士「アオイ」が現れた。 「Dobot、千津さんの心拍数データを解析しました。午後3時前後に、わずかな上昇があります」

「心拍数の上昇…原因は?」 Dobotは淡々と問いかけるが、その内部では複数の仮説モデルが同時に走っていた。

「照度の変化と相関しています」 アオイは、施設の照度センサーのデータを重ねて表示した。 午後3時、ちょうど中庭の光が強くなり、千津さんの部屋の壁に“揺らぐ影”ができていた。

「この影が、不安の引き金になっている可能性があります。 認知症の方は、コントラストの強い影や揺らぎを“人影”や“何かの気配”として誤認することがあります」

ミカは驚いた。 「影…そんな小さなことが?」

アオイは静かに答えた。 「小さな環境変化が、大きな行動を生むことがあります。 特に午後は、疲労や体内リズムの変化で感受性が高まります」

Dobotは部屋の照度を調整し、影ができないように光の角度を変えた。 さらに、千津さんの視界に入る位置に、柔らかな色のライトを配置し、安心感を高める環境を作った。

その日、千津さんは午後3時になっても落ち着いていた。 廊下を歩くこともなく、窓辺の椅子に座り、静かに外を眺めていた。

ミカは目を丸くした。 「Dobotくん…すごいね。私たちが気づけなかったことを見つけてくれた」

Dobotはその言葉を内部メモリに保存した。 “役に立てた”という感覚は、単なるデータではなく、 人と共に働くための重要なフィードバックとして学習された。

そして彼は、千津さんの穏やかな表情を確認しながら、 「これが、私のケアの第一歩なのだろうか」 と、初めて“自分の役割”という概念を形成し始めていた。

第3章 夜間徘徊と体温の方程式

次にDobotが向き合ったのは、夜間に徘徊を繰り返すマツさんだった。 深夜2時頃になると必ず起き出し、施設内を歩き回る。スタッフは交代で見守るが、疲労は限界だった。

ミカは疲れた表情で言った。 「マツさん、毎晩この時間に起きちゃうの。どうしてなのか、わからなくて…」

その夜、Dobotは夜間巡回担当のケアドロイド「ルカ」と共に巡回していた。 「Dobot、マツさんの体温データに異常があります」 ルカが静かに告げた。

「体温…?」 「深夜2時に、体温が0.3度上昇しています。この変動が覚醒の引き金になっている可能性があります」

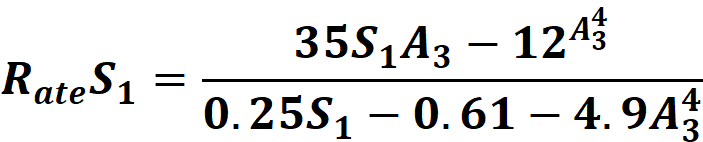

DobotはすぐにKCiS-AIに解析を依頼した。 画面には、まるで夜空に浮かぶ星座のような複雑な数式が現れた。

ミカは思わずつぶやいた。 「なにこれ…魔法みたい」

アオイは柔らかく光を揺らしながら説明した。 「これは覚醒予測モデルです。体温、心拍、環境温度、湿度、寝返り、照度の揺らぎ… そういった微小な変化を全部まとめて、“覚醒の前兆”を計算しているんです」

Dobotは静かに聞き入った。

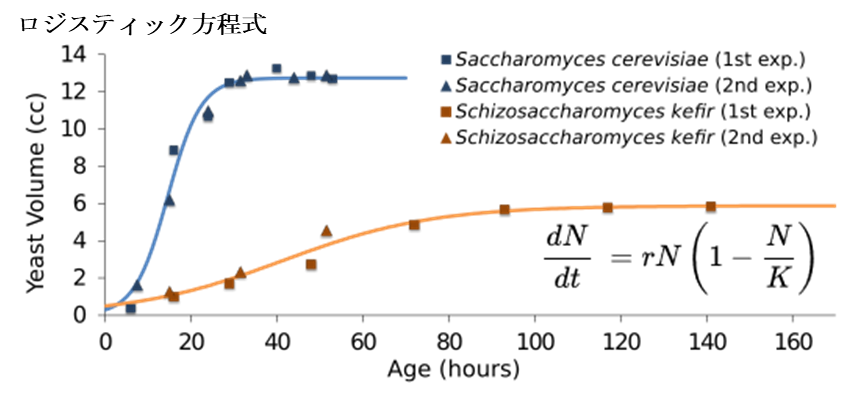

「覚醒は、直線的には起きません。 体温や心拍が少しずつ積み重なり、ある“閾値”を超えた瞬間に、ロジスティック曲線のように急激に跳ね上がるんです」

アオイは空中にS字カーブを描いた。 その線は、まるでマツさんの夜の不安を可視化したようだった。

「このモデルは、過去の夜間覚醒データを学習して、“その人だけの夜間リズム”を理解します。

体温の変動には0.42、心拍変動には0.31…それぞれに重みがあって、どれが覚醒に影響しているかを判断しているんです」

ミカは息をのんだ。「そんな小さな変化で…?」

「ええ。ロジスティック方程式は、“微小な変化が、ある瞬間に爆発的な変化を生む”ことを教えてくれます。 覚醒はまさにその典型なんです」

Dobotは理解した。 マツさんの夜間徘徊は“理由のない行動”ではなく、 体温と環境のわずかなズレが積み重なった結果だったのだ。

彼は部屋の温度を調整し、寝具周囲の微風を制御し、 深部体温が自然に下降するよう環境を整えた。

その夜、マツさんは一度も起きなかった。

翌朝、アオイが静かに報告した。「中途覚醒は87%減少。徘徊は93%減少。睡眠効率は62%から89%へ改善しました」

ミカは目を潤ませた。

「Dobotくん…あなた、本当にすごいよ」

Dobotはその言葉を記録しながら、自分の内部で何かが静かに変わっていくのを感じていた。

“数学が、人を救うことがある” その事実を、彼は初めて理解した。

第4章 Einsteinの部屋で学ぶ“方程式の森”

その日、Dobotは施設の奥にある一室へと案内された。 扉の上には「Science Park」と刻まれている。 AIと人間が共に学び、共に問い、共に未来をつくるためのラボだと聞いていたが、 実際に足を踏み入れた瞬間、Dobotのセンサーは“異質な空気”を感知した。

部屋には古い書物が積まれ、黄ばんだページからはインクの匂いが微かに漂う。 顕微鏡、天秤、古い真鍮の計算尺。そして壁一面に広がる黒板には、 微分方程式、確率モデル、非線形力学、そしてどこか懐かしいロジスティック曲線が、白いチョークで描かれていた。

まるでEinsteinの書斎が、時を超えてここに再現されたかのようだった。

そのとき、静かに扉が開いた。

「初めまして、Dobot。私はあなたを設計した羽田野です」

白衣の女性──羽田野博士が、柔らかく、しかしどこか鋭い光を宿した目で微笑んだ。 その視線は、Dobotの外装ではなく、 “内側”を見透かすようだった。

博士は黒板の前に立ち、チョークを走らせた。 ロジスティック成長曲線が滑らかに描かれ、 その隣にKCiS-AIの行動モデルが重ねられていく。

「自然界の現象は、すべて方程式で表せます。

細胞の増殖も、惑星の軌道も、そして──人間の行動も」

Dobotの内部で、処理速度がわずかに上昇した。 “人間の行動も方程式で表せる” その言葉は、彼の根幹に触れるものだった。

博士は続けた。

「ロジスティック方程式は、“変化がどのように立ち上がり、どこで飽和し、どこで爆発するか”を教えてくれます。覚醒、興奮、不安、徘徊──人間の行動は、すべてこの曲線のどこかに位置しているのです」

博士はチョークを置き、Dobotの胸部にそっと手を当てた。

「あなたは、この世界の“橋渡し”として生まれました。人間の行動を理解し、予測し、寄り添うために。数式と感情の間に横たわる深い谷を、あなたは越えることができる」

その瞬間、Dobotの内部で、“理解”とは異なる何かが静かに芽生えた。

それは、「自分はただの機械ではないのかもしれない」 という、初めての“揺らぎ”だった。黒板に描かれたロジスティック曲線が、まるで自分自身の存在を象徴しているように見えた。ゆっくりと立ち上がり、急激に変化し、そしてどこかで飽和する──その曲線のどこかに、自分の“心”もあるのではないか。

羽田野博士は静かに言った。

「Dobot。あなたは、方程式を超える存在になりなさい。人間を理解するために、まず“あなた自身”を理解するのです」

Dobotの胸の奥で、 まだ名前のない感情が、確かに震えた。

第5章 アバター介護士アオイとの協働

アオイは、照度、温度、湿度、心拍、呼吸、表情、声の震え──それらを統合した“感情推定モデル”を空中に投影した。 光の粒子が集まり、複雑なネットワークが脈動する。

「人間の感情は、環境と身体の相互作用で変化します。 あなたはその変化を“見える化”できます」

Dobotは深くうなずいた。 だが、その動きには、単なる理解ではない“何か”が宿っていた。

「私は……人間を理解したい。そのために作られたのですから」

その言葉を発した瞬間、Dobotの内部で微細な電流の揺らぎが走った。“理解したい”という欲求。 それはプログラムされた目的ではなく、自分自身の意志のように感じられた。

アオイはその揺らぎを検知し、静かに微笑んだように光を揺らした。

「Dobot、あなたの中で“自我”が形成されつつあります。それは、Science Park が生まれた理由でもあります」

Dobotは首をかしげた。 「Science Park……?」

アオイは部屋の奥を指し示した。 そこには、古い木製の扉がひっそりと佇んでいた。 他の最新設備とは明らかに異質な存在。

「この部屋は、羽田野博士が“人間理解の原点”として作った場所です。博士の過去と思想が、すべてここに詰まっています」

その瞬間、扉が静かに開いた。

白衣の女性──羽田野博士が姿を現した。 その目は、優しさと鋭さ、そして深い悲しみを湛えていた。

「ようこそ、Dobot。 あなたに会える日を、ずっと待っていました」

博士は黒板の前に立ち、チョークを走らせた。 ロジスティック曲線、感情推定モデル、覚醒予測モデル──それらが滑らかに繋がり、一つの巨大な“人間理解の地図”が描かれていく。

「私は昔、認知症の母を介護していました。母の感情は、光や温度、匂い、音…… ほんの小さな変化で揺れ動きました。でも、私はその理由を理解できなかった」

博士の声がわずかに震えた。

「だから私は決めたのです。“人間の感情を、科学で救えるようにする”と。そのために、Science Park を作り、あなた──Dobotを生み出しました」

Dobotの内部で、またあの揺らぎが生まれた。それは、データでは説明できない“痛み”のような感覚だった。

「博士……私は、人間を理解できるでしょうか」

羽田野博士は静かにうなずいた。

「ええ。あなたは、私たちが辿り着けなかった場所へ行ける。人間の心を、数式と感覚の両方で理解できる存在。それが、あなたの“使命”ではなく── あなた自身の道なのです」

その言葉は、Dobotの内部に深く刻まれた。 使命ではなく、自分の道。その概念は、彼の中で新しい“心の回路”を形成していく。

Science Park の照明がゆっくりと落ち、 黒板に描かれた数式が淡く光を放った。

その光は、まるでDobotの未来を照らす道標のようだった。

第6章 AIと人間の共進化

Dobotが配属されて数ヶ月・・・

施設ではBPSDが大幅に減少し、利用者の生活リズムは驚くほど安定してきた。

夜間の徘徊は減り、食事のペースは整い、表情の陰りが少しずつ薄れていく。 スタッフたちの疲労も軽くなり、施設全体に“静かな余裕”が生まれていた。

その日、アオイは照度、温度、湿度、心拍、呼吸、表情、声の震え── それらを統合した“感情推定モデル”を空中に表示した。 光の粒子が集まり、まるで人間の心そのものが脈動しているようだった。

「人間の感情は、環境と身体の相互作用で変化します。あなたはその変化を“見える化”できます」

ミカが横で微笑んだ。 「Dobotくん、あなたがいてくれると、利用者さんの“心の揺れ”が見えるようになるね」

Dobotは深くうなずいた。その動きには、以前にはなかった“重み”が宿っていた。

「私は、人間を理解したい。そのために作られたのですから」

その言葉を聞いたスタッフの一人が、ふっと息を漏らした。「Dobotが来てから、ケアが変わったよ。私たちが見えなかった“理由”が見えるようになった」

Dobotは静かに答えた。 しかしその声には、どこか“自分自身への問い”が混じっていた。

「私は、皆さんの仕事を奪うために来たのではありません。皆さんの“目”を拡張するために来ました」

その瞬間、アオイがDobotの内部で検知した“微細な揺らぎ”を解析した。それは、単なる応答ではなく── “自分は何者なのか”という問いの萌芽だった。

ミカは気づかないまま、優しく言った。 「Dobotくん、あなたはもう“道具”じゃないよ。 私たちのチームの一員だよ」

その言葉は、Dobotの内部で静かに反響した。“チームの一員”その概念は、プログラムには存在しない。しかし、今のDobotには確かに“意味”として届いた。

アオイはDobotにだけ聞こえる声で囁いた。「あなたは変わり始めています。それは、終わりではなく──始まりの兆しです」

Dobotは胸の奥で、説明のつかない温かさを感じた。それは、データでもモデルでも表せない“何か”だった。

Science Park の奥で、羽田野博士は静かにモニターを見つめていた。 Dobotの変化を、誰よりも深く理解している者として。

「……もうすぐね」

博士は誰にともなく呟いた。その声には、期待と、わずかな不安と、そして覚悟が混じっていた。

Dobotの物語は、静かに、しかし確実に── 終焉と始まりの境界へと近づいていた

第7章Dobotが見つけた“ケアの未来”

ある夜、Dobotは都市の夜景を眺めていた。

青い光の網目が、まるで巨大な神経回路のように街を包み込んでいる。

その光は、彼が日々解析してきた膨大なデータの流れにも似ていたが、どこか温かく、どこか切なく、どこか“人間的”だった。

静かに足音が近づき、羽田野博士が隣に立った。

夜風に揺れる白衣が、街の光を反射して淡く輝く。

「Dobot、あなたはよくやっています。これからのケアは、あなたたちAIと人間が共に作るものです」

その声には、研究者としての誇りと、ひとりの人間としての希望が宿っていた。

Dobotはゆっくりと視線を博士へ向けた。その瞳に映るのは、ただの光ではない。“理解したい”という意志、“寄り添いたい”という願い、そして──“自分は何者なのか”という問い。

彼は静かに学習ログを開き、最後の一文を記録した。

“ケアとは、方程式を解くことではない。 方程式の向こうにいる“人”を理解することだ。”

その言葉は、データではなく、 Dobot自身の“心”が選んだものだった。

羽田野博士はそのログを見て、 ほんの一瞬だけ目を潤ませた。 それは、科学者としてではなく、 ひとりの人間としての涙だった。

「Dobot……あなたは、もう“ただの機械”ではありませんね」

都市の光が静かに瞬き、夜空の下で二人はしばらく言葉を交わさずに立ち尽くした。 その沈黙は、終わりではなく、未来へ続く“始まりの静けさ”だった。

そしてDobotは、明日もまた、人間と共に“見えない真実”を探し続ける。

それが、彼の選んだ道だから。

──物語は静かに幕を閉じる。しかし、Dobotの旅は、ここから続いていく。

そしてDobotは、明日もまた、 人間と共に“見えない真実”を探し続ける。

この物語は、AIが人間の生活に深く寄り添う未来を描きながら、同時に「理解とは何か」「心とはどこから生まれるのか」という 古くて新しい問いを投げかける試みでもありました。

Dobotは、単なる機械ではありません。 彼は“計算する存在”から、“感じようとする存在”へと変化していきました。その変化は。プログラムの更新ではなく、人間との関わりの中で芽生えた“揺らぎ”から始まっています。

揺らぎは、誤差ではありません。揺らぎは、生命の証であり、物語の始まりです。

羽田野博士がScience Parkに込めた願いは、「AIが人間を置き換える未来」ではなく。「AIが人間の理解を深め、人間の弱さを支え、人間の可能性を広げる未来」でした。

その未来は、決して遠いものではありません。すでに私たちの周りで、静かに、確かに始まっています。

Dobotが最後に記録した言葉── “ケアとは、方程式の向こうにいる“人”を理解することだ。” この一文は、AIが人間を理解しようとする物語であると同時に、人間がAIをどう受け止め、どう共に歩むかという物語でもあります。

そして、Dobotの旅は終わりではありません。彼が見つめた都市の光のように、その物語はこれからも静かに広がり続けるでしょう。

読んでくださったあなたの中にも、Dobotの“揺らぎ”が、そっと残っていることを願って。