Science park 2026年・新春特別号★心をめぐる旅 (KYomation Care キョウメーションケア)★

第1話「春の光と、ひとつの微笑み」

グループホーム和の朝は、やわらかな光とともに始まる。 障子越しに差し込む春の陽ざしが、廊下の木の床を金色に染めていた。

「おはようございます…」

新人ケアスタッフのエリは、少し緊張した面持ちで、今日もユニホームの袖を整える。 配属されてまだ数日。慣れない手つきで記録を確認しながら、ふと、ある部屋の前で足を止めた。

「ミサちゃん、起きてるかな…?」

そっと襖を開けると、部屋の奥、窓辺に背を向けて座る女性の姿が見えた。 白い髪に、淡いピンクのカーディガン。 その背中は、まるで春の風にそっと揺れる梅の枝のように、静かで、どこか寂しげだった。

エリは、そっと近づこうとした。 でも、ふと、背後から聞こえた声に立ち止まる。

「エリさん、目が合ったら、まずは“微笑み”だよ」

振り返ると、施設長がにこやかに立っていた。

「照れくさくても、笑ってごらん。それが“はじまりの合図”になるから」

エリはうなずき、ミサちゃんの斜め後ろに回り込む。 すると、ミサちゃんがゆっくりと振り返り、エリと目が合った。その瞬間、エリは思い出した。 “第1条、微笑みの交わし。目が合ったら、喜色満面な笑顔で。”

「おはようございます、ミサちゃん」

エリは、心からの笑顔を浮かべて、そっと声をかけた。

ミサちゃんは、しばらくじっとエリを見つめていた。 そして、ほんの少しだけ、口元が緩んだ。

それは、まるで春のつぼみが、そっとほころぶような微笑みだった。

エリの胸の奥が、じんわりと温かくなる。 でも、それが“たまたま”だったのか、自信が持てなかった。

廊下に出ると、施設長がそっと声をかけてきた。

「いい笑顔だったね、エリさん。ミサちゃん、ちゃんと見てたよ」

「本当ですか…?少しだけ、笑ってくれたような気がしたんですけど…」

施設長は、窓辺に目をやりながら、ゆっくりと話し始めた。

「昔ね、ある利用者さんに“あんたの顔、怖いねぇ”って言われたことがあってね」

エリは思わず吹き出した。「えっ、施設長がですか?」

「そう。そのとき、気づいたんだよ。 どんなに丁寧な言葉を使っても、表情がこわばってたら、心は届かないんだって」

施設長は、少し笑って続けた。

「人ってね、まず“目”で相手を感じるんだ。 視覚情報は、聴覚よりも優先されるって言われてる。 特に認知症の方は、言葉の意味よりも、表情や声のトーンに敏感なんだよ」

「脳の“扁桃体”ってところが、目から入った情報を“快か不快か”で瞬時に判断して、 危険だと感じたら、交感神経を刺激して、心拍数や筋緊張を高めてしまう。 でもね、笑顔が届くと、その扁桃体の過活動が落ち着いて、安心感が生まれるんだ」

エリは、ミサちゃんの表情を思い出した。 最初は無表情だったのに、目が合った瞬間、ふっと口元がゆるんだ。 あれは、たしかに“反応”だった。

「それにね、側頭連合野には“顔細胞”っていう、顔を見分ける神経細胞があるんだよ。 目・鼻・口の配置を見て、“この人、知ってる”って判断する。 でも、認知症が進むと、そこがうまく働かなくなって、 “顔は見えてるのに、誰かわからない”ってことが起きるんだ」

「じゃあ、ミサちゃんも…?」

「うん。でもね、ミラーニューロンっていう神経細胞が、まだ働いてることが多い。 これは、相手の表情やしぐさを見て、自分の中で“まねして感じる”細胞。 だから、エリさんの笑顔を見て、“この人は安心できる”って感じたんだと思うよ」

「喜色満面の笑顔っていうのはね、 “私はあなたに敵意はありませんよ”っていう、心のメッセージなんだよ。 それが伝わると、BPSD(行動・心理症状)の予防にもつながるし、 朝の笑顔ひとつで、食事の量が増えたり、歩く意欲が出たりすることもある」

「ADL(生活機能)が少しずつ上がっていくと、 “自分でできる”っていう感覚が戻ってきて、 その人らしい暮らし――つまりQOL(生活の質)も、自然と動き出すんだよ」

エリは、静かにうなずいた。 春の光が、彼女の頬をやさしく照らしていた。

第2話「斜め45度の魔法」

朝のケアがひと段落したころ、エリはミサちゃんの部屋の前で立ち止まった。 昨日の“微笑み”が、まだ胸の奥であたたかく灯っている。

「今日も、あの笑顔に会えるかな…」

そっと襖を開けると、ミサちゃんは窓辺で編み物をしていた。 けれど、エリが正面から近づいた瞬間、その手がぴたりと止まった。

「ミサちゃん、おはようございます」

エリが声をかけると、ミサちゃんは顔を上げた。 その目には、わずかな緊張と戸惑いが浮かんでいた。

「……あら、誰?」

エリは、はっとした。 昨日のあの微笑みが、まるで遠ざかってしまったように感じた。

そのとき、背後から施設長の声がした。

「エリさん、ちょっとだけ、立ち位置を変えてごらん。斜め45度くらいに」

エリは言われた通り、ミサちゃんの視界の端に入るように、そっと移動した。 すると、ミサちゃんの表情が、すっと和らいだ。

「おはようございます、ミサちゃん。今日もいいお天気ですね」

声のトーンを少し下げて、やわらかく話しかける。 ミサちゃんは、ゆっくりと頷いた。 そして、編みかけの毛糸をそっと撫でながら、ぽつりとつぶやいた。

「…春は、毛糸がほどけやすいのよ」

その言葉に、エリは思わず笑ってしまった。 けれどその直後、ふと自分の動きを思い返して、首をかしげた。

(さっき、正面から近づいたときは、あんなに緊張した顔をしていたのに… どうして、斜めに立っただけで、あんなに表情が変わったんだろう?)

昼休み、中庭のベンチでひとり考え込んでいると、 施設長が湯呑みを片手にふらりとやってきた。

「考えごと?」

「…はい。さっき、ミサちゃんに正面から近づいたら、すごく緊張されてしまって。 でも、斜めに立ったら、表情が和らいだんです。 施設長が言ってた“斜め45度の魔法”って、どういうことなんですか?」

施設長は、湯呑みを手のひらで包みながら、ゆっくりと話し始めた。

「人ってね、正面から誰かが近づいてくると、無意識に身構えるんだよ。 特に認知症の方は、視覚や空間認知が低下しているから、 急に視界に入ってくるものに対して、扁桃体が“危険かも”って反応してしまう。 それが、不安や拒否、BPSDの引き金になることもあるんだ」

「扁桃体…?」

「うん。脳の奥にある“感情のセンサー”みたいな場所。 そこが、“この人は安全かどうか”を本能的に判断してるんだ。 正面からズカズカ近づくと、扁桃体が“闘争か回避か”のスイッチを入れてしまう。 だから、斜めから、ゆっくりと視野に入っていくのがいいんだよ」

「なるほど…」

「それにね、斜め45度って、ちょうど“対話の余白”が生まれる角度なんだ。 相手の表情も見えるし、でも圧迫感はない。 パーソナルスペースを尊重しながら、心に近づくことができるんだよ」

「…でも、声をかけたときも、少し緊張されてた気がします」

「それも大事な気づきだね。 言葉には“意味情報”と“感情情報”の2つがあるって知ってる?」

「意味と…感情?」

「そう。言葉の内容よりも、声のトーンや抑揚、表情のほうが先に伝わるんだ。 その感情情報を読み取ってるのが、前頭葉下部や側頭連合野。 声の高さ、速さ、表情の動き――そういう“非言語のサイン”を、 脳が総合的に判断して、“この人は安心できる”って感じるんだよ」

エリは、昨日の微笑みと、今日のつぶやきを思い出した。

「…少しずつ、ミサちゃんの“春”がほどけてきた気がします」

施設長は、湯呑みをそっと置いて、立ち上がった。

「そうだね。安心が積み重なると、BPSDは減っていくし、 生活の中で“自分らしさ”が戻ってくる。 ケアって、ほんの小さな角度の違いが、大きな変化を生むんだ」

エリは、静かにうなずいた。 春の風が、ふわりと彼女の髪を揺らした。

第3話「ことばの温度」

朝の光が差し込む食堂で、ミサちゃんは静かに座っていた。 テーブルの上には、湯気の立つお味噌汁と、まだ手をつけていないごはん。

エリは、そっと近づいて声をかけた。

「ミサちゃん、おはようございます。今日はお味噌汁、わかめがたっぷりですよ」

けれど、ミサちゃんは顔を上げなかった。 箸を持つ手も動かず、ただじっと、湯気の向こうを見つめている。

(あれ…昨日は、あんなに穏やかだったのに)

エリは、少し焦った。 声のトーンが、どこか上ずっていたかもしれない。

そのとき、背後から声がした。

「エリさん、ちょっと深呼吸してごらん。 それから、もう一度、声をかけてみて」

振り返ると、施設長がそっと立っていた。

エリはうなずき、ミサちゃんの隣に腰を下ろす。 そして、ゆっくりと呼吸を整え、やわらかい声で話しかけた。

「ミサちゃん、おはようございます。 今日もお会いできて、うれしいです」

ミサちゃんは、ゆっくりと顔を上げた。 その目に、かすかな光が戻っていた。

「…あら、エリさん。おはよう」

エリの胸に、ふわりとあたたかいものが広がった。

昼休み、エリは施設長に尋ねた。

「さっき、ミサちゃんに最初に声をかけたとき、全然反応がなかったんです。 でも、声のトーンを変えたら、ちゃんと返してくれて… あれって、どうしてなんでしょうか?」

施設長は、湯呑みを手にしながら、うなずいた。

「いい質問だね。 人ってね、言葉を“意味”だけで受け取ってるわけじゃないんだ。 言葉には、“意味情報”と“感情情報”の2つがあるんだよ」

「感情情報…?」

「うん。たとえば、“おはようございます”って言葉も、 声のトーンや表情、間の取り方で、まったく違う印象になるよね。 それを読み取ってるのが、前頭葉や側頭連合野の感情処理のネットワークなんだ」

「へぇ…」

「それにね、ブローカ領野には“ミラーニューロン”っていう神経細胞があって、 相手の表情や声の調子をまねして、共感を生み出す働きがあるんだ。 だから、エリさんがやさしい声で話しかけたとき、 ミサちゃんの脳も“やさしい気持ち”を感じ取って、 自然と表情がゆるんだんだと思うよ」

「じゃあ、最初に私が焦ってたのも、伝わっちゃってたんですね…」

「うん。感情って、言葉の意味よりも先に、声や顔ににじみ出るからね。 認知症の方は、特にその“にじみ”に敏感なんだよ。 だから、敬語よりも“敬愛語”――つまり、 やさしさや思いやりがにじむ言葉と態度が大切なんだ」

エリは、ミサちゃんの「おはよう」の声を思い出した。 あの声には、たしかに“ぬくもり”があった。

「…ことばにも、温度があるんですね」

施設長は、にっこりと笑った。

「そう。ことばの温度が、心の扉をノックするんだよ」

第4話「温かいまなざし」

午後の陽ざしが、食堂の窓辺をやさしく照らしていた。 ミサちゃんは、千津さんと並んで座り、静かにお茶を飲んでいた。

千津さんは、最近入居したばかりの女性。 少し耳が遠いが、手先は器用で、折り紙が得意。 ミサちゃんとは、なんとなく気が合うようで、よく隣に座っている。

エリは、そっと近づいて声をかけた。

「こんにちは、ミサちゃん。千津さんと一緒なんですね」

ミサちゃんは、ちらりとエリを見たが、すぐに視線をそらした。 千津さんは、にこりと笑って言った。

「この人ね、昔、着物の仕立てをしてたのよ。手が覚えてるのねぇ」

ミサちゃんは、少しだけ口元をゆるめた。 けれど、エリが正面に立ったまま話しかけると、また視線が泳いでしまった。

その様子を見ていた甲斐くんが、そっと近づいてきた。

「エリさん、ちょっとだけ横に座って、視線を喉仏のあたりに落としてごらん。 施設長に教わったんだけど、それだけで安心感が全然違うんだよ」

エリはうなずき、ミサちゃんの隣に腰を下ろした。 そして、目線をそっと喉元に落としながら、やわらかく声をかけた。

「ミサちゃん、千津さんの折り紙、きれいですね。 昔、お着物を縫ってらしたんですって?」

ミサちゃんは、ゆっくりとエリの方を見た。 その目には、どこか懐かしさがにじんでいた。

「…あの頃はね、反物をさばくのが楽しかったのよ。 白生地に手を入れると、春の風みたいでね…」

千津さんが、そっと相づちを打つ。

「そうそう、あの頃の反物って、いい絹だったわよねぇ」

エリは、ふたりのやりとりを聞きながら、ふと疑問を口にした。

「ミサちゃん、昨日のことは忘れてしまうこともあるのに、 昔のことは、こんなに覚えてるんですね…」

すると、横から甲斐くんが、ちょっと得意げに口を挟んだ。

「それ、記憶の種類が違うからなんだよ。 ぼく、記憶の仕組み、ちょっと勉強したんだ。興味あってさ」

エリが目を丸くすると、甲斐くんは嬉しそうに続けた。

「まずね、“短期記憶”っていうのがあって、 これは“ワーキングメモリ”とも呼ばれてて、 数十秒から1分くらいしか持たない記憶なんだ。 “今、何をしようとしてたか”とか、“さっき言われたこと”とかね。 認知症の方は、ここが特に弱くなりやすい」

「へぇ…」

「で、“長期記憶”にはいろんな種類があって、 たとえば“出来事記憶”――これは“エピソード記憶”とも言って、 “昨日の昼ごはん”とか“今朝誰と話したか”みたいな、 一回限りの体験の記憶。認知症ではここが抜けやすいんだ」

「でも、ミサちゃんは昔のことをよく覚えてますよね?」

「そう、それが“自伝的記憶”。 特に10歳から30歳くらいまでの記憶は、 “レミニセンスバンプ”って呼ばれてて、 自己を形づくる大事な記憶として、脳に深く刻まれてるんだ。 だから、そこに触れると、ふっと記憶がよみがえることがある」

「なるほど…」

「それから、“意味記憶”っていうのもあって、 これは“知識の記憶”だね。たとえば“富士山は日本一高い山”とか、 “着物は和服の一種”とか、そういう情報を覚えてる記憶。 これは比較的残りやすいこともあるよ」

「へぇ〜、そんなにいろいろあるんですね」

「で、もうひとつ大事なのが“手続き記憶”。 これは、“体で覚えてる記憶”のこと。 自転車の乗り方とか、箸の使い方とか、 ミサちゃんが反物をさばく手つき――あれも、まさに手続き記憶なんだよ」

エリは、ミサちゃんの手元を見た。 指先が、折り紙の端をそっとなぞっている。

「…記憶って、すごいですね。忘れてしまうこともあるけど、 ちゃんと残ってるものもあるんですね」

「うん。だからこそ、“まなざし”や“声のかけ方”で、 その記憶の扉をそっとノックすることが大事なんだよ。 真正面から見つめると緊張しちゃうけど、 喉仏のあたりを見ると、“見られてる”って感じにくくて、 それでいて“ちゃんと向き合ってくれてる”って伝わる。 それが“温かいまなざし”ってやつだね」

「敬うって、言葉だけじゃなくて、視線や姿勢にも表れるんですね…」

そのとき、ミサちゃんがぽつりとつぶやいた。

「…あの頃の反物、また触ってみたいわねぇ」

千津さんが、そっと手を重ねた。

「じゃあ、今度、折り紙で帯でも折ってみようか」

ミサちゃんは、ふふっと笑った。 その笑顔は、春の記憶をまとった、やさしい光のようだった。

第5話「うなずきの仕草」

その日の午後、エリは少し落ち込んでいた。 ミサちゃんとの会話が、またうまくいかなかったのだ。

「お味噌汁、おいしかったですか?」 そう尋ねたのに、ミサちゃんは何も言わず、ただ窓の外を見つめていた。

(聞こえなかったのかな…それとも、話したくなかったのかな…)

食堂の片隅で、エリはひとり、湯呑みを手にため息をついていた。

そこへ、すっと影が差す。

「ため息つくと、幸せ逃げるわよ」

低くて落ち着いた声。 振り返ると、今井さんが立っていた。

グループホーム和の古参スタッフで、ケアマネジャーでもある。 きりっとした目元に、背筋の伸びた姿勢。 どこか近寄りがたい雰囲気をまとっているけれど、 話すと意外に、あたたかい。

「…すみません。ちょっと、うまくいかなくて」

エリが正直に打ち明けると、今井さんは隣に腰を下ろした。

「ミサさん、返事しなかったの?」

「はい。何度か話しかけたんですけど、ずっと黙ったままで…」

今井さんは、湯呑みを手にしながら、ゆっくりとうなずいた。

「それ、話しかけすぎたのかもね。 “聞く”って、言葉を待つことじゃないのよ。 “うなずくこと”も、立派な会話なの」

「うなずく…ですか?」

「そう。相づちって、ただの返事じゃないの。 “あなたの話を、ちゃんと受け止めています”っていう、 非言語のメッセージなのよ」

「でも、ミサちゃん、何も話してくれなかったんです」

「それでも、うなずいてみるの。 相手の呼吸に合わせて、センテンスの“息継ぎ”に合わせて。 それだけで、“この人は聞いてくれる人だ”って、 脳が感じ取ってくれるのよ」

エリは、目を見開いた。

「そんなことで、伝わるんですか?」

「伝わるのよ。 うなずきって、幼いころから繰り返し経験してきた“安心の記憶”なの。 自伝的記憶の中に、しっかり刻まれてるのよ。 だから、認知症が進んでも、 “この人、なんだか安心する”って感じてもらえるの」

「へぇ…」

「それにね、うなずきが習慣になると、 相手の呼吸や表情から、言いたいことが自然とわかるようになるの。 不思議だけど、ほんとよ。 想像力が働いて、心が寄り添っていくの」

エリは、そっと頷いた。

「…じゃあ、私、話すよりも、まず“うなずく”ことから始めてみます」

今井さんは、ふっと笑った。

「それができたら、もう半人前ね。 “聞く”って、技術じゃなくて、“姿勢”なのよ。 身を乗り出して、目を見て、うなずく。 それだけで、信頼は育っていくの」

そのとき、ミサちゃんの声が、ふいに聞こえた。

「…昔ね、母がよく、味噌汁に梅干し入れてくれたのよ」

エリは、はっとして振り返った。 ミサちゃんは、窓の外を見ながら、そっとつぶやいていた。

エリは、そっと近づき、ミサちゃんの隣に腰を下ろした。 そして、呼吸を合わせるように、静かにうなずいた。

ミサちゃんは、もう一度、口を開いた。

「…あれが、好きだったのよ」

エリの胸に、春の風が吹き抜けた。

第6話「同じ景色を、見るということ」

その日の午後、ミサちゃんは中庭のベンチにひとり座っていた。 視線の先には、風に揺れる木の葉と、空を横切る雲。

エリは、少し離れた場所からその背中を見つめていた。 声をかけようか、迷っていた。

(最近、あまり話してくれないな…)

そのとき、後ろから声がした。

「エリちゃん、そこに立ってるだけじゃ、届かないわよ」

振り返ると、今井さんが立っていた。 相変わらずきりっとした表情。でも、どこか優しい目をしている。

「えっと…どうしたらいいですか?」

「横に座って、同じ方向を見てごらん。 それが“共同注視”っていうのよ」

「共同…注意?」

「そう。相手と同じものを見ることで、心の距離が縮まるの。 言葉が出ないときでも、“この人は私の世界を見てくれてる”って、 感じてもらえるのよ」

エリはうなずき、ミサちゃんの隣に腰を下ろした。 そして、同じように空を見上げた。

しばらく、ふたりの間に言葉はなかった。 ただ、風の音と、鳥のさえずりが聞こえる。

ふと、ミサちゃんがつぶやいた。

「…あの雲、うさぎに見えるわね」

エリは、そっと笑った。

「ほんとだ。耳がぴょんってしてますね」

ミサちゃんは、ふふっと笑った。

その様子を見ていた今井さんが、そっと近づいてきた。

「ね、言ったでしょ。 認知症の方は、失語や意欲の低下で、言葉が出にくくなることがあるの。 でも、同じ姿勢で、同じ景色を見て、そっと耳を傾けるだけで、 “この人はわかってくれる”って感じてもらえるのよ」

「それが…共同注視?」

「そう。ジョイントアテンションっていうの。 相手と同じ対象に注意を向けることで、 相手の気持ちや考えを“想像”できるようになるの。 それが、信頼をつくる第一歩」

「なるほど…」

「それにね、この技法は、BPSDの原因を見つけるヒントにもなるのよ。 たとえば、幻覚や不安、妄想があるときも、 一緒に同じ方向を見て、何に反応してるのかを探る。 そうすると、“ああ、これが怖かったんだな”って、 気づけることがあるの」

エリは、ミサちゃんの横顔を見つめた。 その目は、空のうさぎを追いかけていた。

「…今井さん、私、もっと“聞き上手”になりたいです」

「なら、まずは“見る”ことね。 相手の世界を、一緒に見ること。 それができれば、自然と“聞く耳”も育つわよ」

エリは、そっと頷いた。 そして、ミサちゃんと同じ空を、もう一度見上げた。

「…あの雲、今度はおにぎりに見えますね」

ミサちゃんが、くすっと笑った。

「お腹、すいたのねぇ」

ふたりの笑い声が、風に乗って、空へと溶けていった。

第7話「手のひらで、看るということ」

「今日は、“手のぬくもり”について話そうと思います」

午後の食堂に、施設長の声がやさしく響いた。 月に一度のスタッフ勉強会。 エリはノートを手に、少し緊張しながら席についた。

「“触れる”って、ただのスキンシップだと思っていませんか? でもね、介護者にとって“触れる”ことは、“看る”ことでもあるんです」

そう言って、施設長は自分の手をそっと差し出した。

「この手で、何がわかると思いますか?」

甲斐くんが手を挙げた。

「ぬくもり…とか、安心感…ですか?」

「もちろん、それも大切。でもね、手を握るだけで、 脈拍の速さやリズム、体温、冷たさ、湿り気、反射の強さまでわかるんです。 つまり、“手を看る”ことで、その人の身体の状態を感じ取ることができるんですよ」

エリは思わず身を乗り出した。

「…そんなに、わかるものなんですか?」

「あぁ。たとえば、脈拍が100以上なら“頻脈”で、緊張や発熱のサインかもしれない。 逆に40以下なら“徐脈”で、心疾患の可能性もある。 手が冷たければ血流が悪いかもしれないし、 湿っていれば発熱や不安の兆候かもしれない」

「…まるで、手が語ってくれるみたいですね」

施設長は、自分の手をそっと見せながら、語りかけた。

「エリさん、手のひらってね、ただの“ぬくもり”を伝える場所じゃないの。 ここには、たくさんの“感覚センサー”が詰まっているんだよ」

「センサー…ですか?」

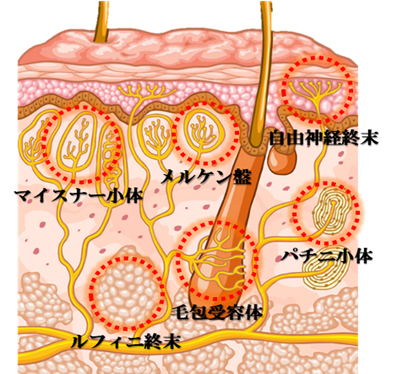

「そう。たとえば、“パチニ小体”っていうのは、 ぐっと深く押されたときの圧力や振動を感じ取るセンサーで、“ぬくもり”をバッチリ感じるのは、実はこのパチニ小体のおかげなんだ」

施設長は、手のひらを軽く押さえながら続けた。

「“マイスナー小体”は、皮膚が触れたときの変化のスピードを感じ取る。 “ルフィニ終末”は、皮膚が引っ張られる感覚を、 “メルケル盤”は、押されたときのじんわりした圧力をキャッチする。 “毛包受容器”は、手の傾きや動きの変化を感じるんだよ」

エリは、自分の手を見つめながら、そっと指先を動かしてみた。

「…こんなにたくさんの情報を、手が感じ取ってるなんて…」

「そしてね、“自由神経終末”っていうセンサーは、 全身にあって、痛みや冷たさ、温かさを感じ取るんだ。 手のひらと手の甲では、その数も違う。手のひらのほうが、ずっと繊細にできてる」わけ。「…だから、手を握るだけで“この人、ちょっと熱があるかも”とか、 “今日は元気がないな”って、わかるんですね」

それぞれが、振動や圧力、温度、引っ張り、痛みを感じ取って、 脳の“体性感覚野”に情報を届けてくれる。 だから、“ぬくもり”は、感覚としてだけじゃなく、 “心の絆”としても感じられるんですよ」

「そう。人間は、手で“食べられるものかどうか”を判断してきた歴史があるんだ。だから、手は“生きる”ためのセンサーでもあるわけだ。

施設長は、ゆっくりと語りだした。

「人間はね、ずっと昔から“手”で食べられるものかどうかを判断してきたんだよ。視覚や嗅覚だけじゃなく、手で触れて確かめる。硬さ、温度、湿り気、ざらつきやぬめり…そういった感覚が、“これは安全か”“口に入れても大丈夫か”を教えてくれる。つまり、手は“生きる”ためのセンサーだったという訳です」

エリは、思わず自分の手を見つめた。

「実はね、脳の中でも“手”と“口”は、とても近い場所にあるんですよ。体性感覚野っていう、身体の感覚を受け取る脳の地図では、手と口が大きな面積を占めている。これは、私たちが“触れる”ことと“食べる”ことを、どれだけ大切にしてきたかの証なんです」

「…じゃあ、手で感じることって、すごく本能的なんですね」

「そう。だから、手で“看る”という行為は、ただの技術じゃない。人間が長い時間をかけて育んできた“生きる力”そのものなんです。介護の現場で手を握るという行為は、そうした本能的な安心感や信頼感を呼び覚ます力を持っているんですよ」

それを“看る”力に変えていくことが、プロの介護者への登竜門なんだよ」

施設長は、にっこりと笑った。

「その通り。“看護”の“看”という字は、“手”と“目”でできているだろ? “見る”じゃなくて、“看る”。 つまり、目で観察し、手で感じることが、“看る”という行為の本質なんだよ」

エリは、ふとミサちゃんの手を思い出した。 あの日、そっと握ったとき、かすかに返ってきた力。 あれは、ただの反応じゃなかったのかもしれない。

「…触れるって、すごいことなんですね」

「ええ。そして、触れることは“記憶”にもつながっている。 たとえば、子どものころに母親と手をつないだ記憶。 誰かに手を握られて安心した記憶。 そういう“手続き記憶”は、認知症が進んでも残っていることが多いんです。 だから、手をそっと握るだけで、“この人は安心できる”って感じてもらえる」

「…触れることが、信頼のはじまりなんですね」

「そう。だからこそ、“触れる”という行為には、責任と覚悟が必要なんです。 それが、プロの介護者への登竜門。 “手を看る”ことができるようになったら、あなたも一人前です」

その日の夕方。 エリは、ミサちゃんの部屋を訪ねた。

「ミサちゃん、こんばんは。ちょっとだけ、手を握ってもいいですか?」

ミサちゃんは、ゆっくりと手を差し出した。 エリは、その手をそっと包み込んだ。

少し冷たい。けれど、しっかりとした握り返しがあった。 脈は、少し早め。でも、リズムは安定している。 手のひらは、ほんのり湿っていた。

「…今日は、あったかいお茶にしましょうか。 ちょっと緊張されてるかもしれないから、ゆっくり飲みましょうね」

ミサちゃんは、かすかにうなずいた。

エリは、ミサちゃんの手を見つめながら、心の中でつぶやいた。

(“看る”って、こういうことなんだ…)

第8話「マサコさんの声、届いてる?」

昼下がりのグループホーム「和」。 食堂では、昼食の準備が着々と進んでいる。 マサコさんは、エプロン姿で味噌汁の鍋をかき混ぜながら、ふと小声でつぶやいた。

「…母さんも、こんなふうにしてたなぁ。あの頃は、毎日が戦争だったけど…今思えば、いい時間だったのかもね。」

その背中越しに、ふと気づいたように今井さんが立ち止まる。 けれど、マサコさんは気づかず、手際よく小鉢に煮物を盛りつけていく。

一方、甲斐くんは、廊下で利用者さんの手を取りながら、やさしく声をかけていた。

「お昼ごはんの時間ですよ。今日はマサコさんの肉じゃがですって。おいしいですよ〜。」

利用者さんがにっこり笑って、ゆっくりと歩を進める。 その様子を見て、今井さんが小さくうなずいた。

食堂に戻ると、マサコさんが少し大きめの声で話しかけていた。

「さあさあ、こっちに座って〜!お腹すいたでしょ?今日はね、マサコ特製の…」

「マサコさん、ちょっといいかしら。」

今井さんがそっと声をかけると、マサコさんは「あら、なぁに?」と振り返る。

「その声のトーン、少し高めかも。お年寄りには、低めでゆっくり話すと、もっと伝わりやすいの。」

「えっ、でも、はっきり言わなきゃ聞こえないでしょ?母さんもそうだったし…」

「うん、はっきり、は大事。でもね、“大きな声”と“伝わる声”は違うの。静かな場所で、相手のペースに合わせて、低めの声で話すと、もっと届くのよ。」

マサコさんは、少し驚いたように目を見開いたあと、ふっと笑った。

「そっかぁ…私、元気が一番って思ってたけど、届いてなきゃ意味ないもんね。よし、今度から“しっとりマサコ”でいくわよ〜!」

そのとき、食堂の隅で、ある利用者さんがぽつりとつぶやいた。

「…この味、母ちゃんのと似てるな。」

マサコさんは、そっとその方の隣に腰を下ろし、今度は少し低く、やさしい声で話しかけた。

「そうなの?どんなお母さんだったの?」

その声に、利用者さんの目がふっと潤み、遠い記憶の扉が静かに開いていく。

第9話「その目線の先にあるもの」

昼下がりのグループホーム「和(なごみ)」。 食堂の隅で、ミサさんが突然声を荒げた。

「なんでこんなことに!あの人が来るって言ったのに、来ないじゃないのよ!」

椅子を押しのけ、立ち上がるミサさん。職員たちは一瞬、動きを止めた。

エリは慌てて駆け寄ろうとするが、その前に、施設長が静かに歩み出る。

「ミサさん、ちょっとこっちに来て、一緒に風に当たりませんか。」

声を荒げるミサさんの正面には立たず、施設長は自然な動きで、窓際のベンチへと歩き出す。 ミサさんはしばらくその背中を見つめていたが、やがてふらりとついていった。

ベンチに並んで座る二人。施設長はミサさんと同じ方向を見つめながら、静かに語りかける。

「今日は、風が気持ちいいですね。あの木、ミサさんの庭にも似たのがありましたよね。」

ミサさんはしばらく黙っていたが、やがてぽつりとつぶやいた。

「…あの木の下で、よくお弁当食べたの。娘と。」

その声は、さっきの怒声とはまるで別人のように、やわらかかった。

その様子を見ていたエリは、驚きとともに、胸の奥がじんわりと温かくなるのを感じた。

「…すごい。さっきまであんなに興奮してたのに…」

施設長はエリの方を見て、穏やかに微笑む。

「人の心は、風と似てるんです。強く吹けば荒れるけど、そっと寄り添えば、静かに流れ出す。」

そのとき、廊下の方から「まちこ…まちこ…」という声が聞こえてきた。 鈴木さんが、紙を握りしめて施設内を歩き回っている。

エリと甲斐くんが声をかけるが、鈴木さんはまるで聞こえていないかのように、ただ「まちこ…」とつぶやきながら歩き続ける。

「どうしたら…」とエリがつぶやいたその時、またしても施設長が現れた。

今度は鈴木さんの横にそっと並び、同じ歩調で歩きながら、静かに語りかける。

「鈴木さん、娘さんに、きっとすぐ会えますよ。ちょっと一緒に探してみましょうか。」

鈴木さんは一瞬立ち止まり、施設長の顔を見上げる。そして、ふっと表情がゆるみ、歩みを止めた。

その後ろ姿を見つめながら、エリはぽつりとつぶやく。

「人って…一人で生きてるんじゃないんですね。」

施設長はエリの肩をポンと軽く叩き、静かに言った。

「そう。生かされてるんだね。だからこそ、心を寄せ合うことが大切なんだよ。」

第10話「窓を割らないために」

グループホーム「和(なごみ)」の朝は、いつも静かに始まる。 廊下に掃除機の音が響くと、ミサさんがそっと立ち上がる。 窓際に置かれたほうきを手に取り、いつものように言う。

「初めましょか。」

エリは笑顔でうなずきながら、掃除機のスイッチを入れる。

「はい、お願いします。」

ミサさんの部屋掃除は、今では二人の大切な日課になっていた。 決まった時間に、決まった順番で。 棚の上、床、窓際、最後にベッドのシーツを二人でポンポンとたたいて終わる。

たった10分の作業だけど、その時間には、たくさんの“意味”が詰まっていた。

最初は、エリが一人で掃除していた。 でも、ある日、ミサさんがぽつりとつぶやいた。

「私の部屋なのに、なんだか他人の家みたい。」

それからは、声をかけて一緒にやるようになった。 最初はぎこちなかったけれど、今ではすっかり息もぴったり。

「終わりです。」

エリがそう言うと、ミサさんは満足そうにうなずいた。

「今日も、きれいになったねぇ。」

エリのケア記録より

観察・実施内容: 本日もミサさんと一緒に居室の掃除を行った。決まった時間に伺うと、ミサさんは「待ってました」と笑顔でほうきを手に取り、窓際の掃き掃除を開始。私は掃除機をかけ、最後にベッドのシーツを二人でポンポンとたたいて終了。作業中の動作は安定しており、声かけにも即時に反応あり。ADLの維持・向上が見られている。

プラン・特記事項

毎日の掃除が、ミサさんとの大切な“日課”になっている。決まった時間、決まった手順で行うことで、安心感と達成感が生まれている様子。

たった10分の掃除でも、ミサさんの表情や動きに変化が見られ、認知症の進行も穏やかに感じられる。

今日は特別に、プラン欄に思いを記す。 「掃除はケアになる」なんて、正直、最初は思ってもみなかった。けれど今は、ミサさんと一緒に過ごすこの時間が、私にとっても癒しであり、学びの時間になっている。

その日の午後、今泉さんが廊下を歩きながら、いつものように言った。

「ごみマタギ禁止!整理整頓はケアの第一歩!」

エリはその言葉を、今ならよくわかる気がした。 環境が整っていると、人の心も整う。 それは、ミサさんの変化が教えてくれた。

夕方、施設長がエリのそばに来て、、、

「いい風が吹いてますね。人はね、一人で生きてるんじゃない。 誰かに生かされて、誰かを生かしてる。お互いのやりがいを見つけたね。 そのつながりが、ケアの本質なんですよ。」

エリは、静かにうなずいた。 窓の外には、夕日が差し込んでいた。 今日も、割れた窓はひとつもない。

この話で描かれてきたのは、日々の暮らしの中にある、ささやかだけれど確かな“つながり”でした。 声をかけること、隣に座ること、一緒に掃除をすること――それらはすべて、心と心を結ぶケアのかたちです。

こうした実践の背景には、「キョウメーションケア」というケアの考え方があります。

これは羽田野政治氏が提唱した、共鳴(きょうめい)とアニメーション(動き・関係性)を融合させたケアのアプローチ方法で、認知症の人の感情や関心の動きに寄り添いながら、共に動き、共に感じることを大切にしたメソッドです。

このケアモデルは、近年ますます進化するAIやロボティクス技術とも連携しながら発展しています。たとえば、DeCAIe(Dementia Care AI engine)は、認知症ケアの現場での観察データをもとに、行動・心理症状(BPSD)の兆候を早期に捉え、適切な対応を支援するAIシステムです。また、LOVOTのような感情認識型ロボットは、利用者の安心感や情緒の安定を促す存在として、ケアの現場に新しい風を吹き込んでいます。

こうした技術の導入は、介護職の負担軽減にもつながり、ケアの質と持続可能性を両立させる鍵となっています。 このような取り組みは、AMED(日本医療研究開発機構)による支援のもと、科学的根拠に基づいたケアの開発・実装としても注目されており、今後の地域包括ケアや高齢社会における重要な柱となるでしょう。

編集後記

この物語に登場したエリや施設の仲間たちのように、誰かの“今”に寄り添い、共に過ごすこと。 それは、特別な技術ではなく、日々のまなざしと関係性の積み重ねから生まれるものです。

ケアとは、誰かを支えることではなく、共に生きること。 そしてその営みの中にこそ、未来のケアのかたちが見えてくるのかもしれません。

今日もまた、割れた窓はひとつもない。 それは、誰かが誰かを想い、そっと手を差し伸べた証。 この物語が、あなたのケアの旅路に、あたたかな光を灯せますように――。