Science park2025・12月号 心をめぐる旅 No.2

こんにちは。いつもScience Parkをご愛読いただきありがとうございます。

2025年も終わりが近づいています。今年は認知症ケアの現場で、AIやIoT、心理学、神経科学など様々な知識を活かし、利用者の心に寄り添う試みを重ねてきました。

今号では物語形式を使って科学を紹介します。これは、ケアの現場で数値や理論だけでは伝えきれない「心の風景」に触れてほしいという思いからです。

前作と合わせて、2つの作品、思った。 それは、ある人の“まなざし”に出会った日からだった。

その日、施設の中庭には、春の光がこぼれていた。 木蓮の花が風に揺れ、陽だまりの中で、入居者たちがゆっくりと歩いていた。 車椅子を押すスタッフの笑い声、遠くでラジオ体操の音楽が流れている。 私は、いつものように巡回を終え、記録室に戻ろうとしていた。

ふと、廊下の奥に目をやると、一人の女性がカーテンの前に立っていた。 佐伯トシエさん。84歳。 背筋をぴんと伸ばし、細い指先でカーテンの端をつまみ、そっと開けては閉めている。 その動作を、何度も、何度も繰り返していた。

「トシエさん、どうしました?」 声をかけると、彼女は振り返り、少し驚いたように目を見開いた。 けれど、すぐに穏やかな笑みを浮かべて、こう言った。 「反物が届かないの。もう日が暮れるのに…」

私は一瞬、言葉を失った。 反物? 日が暮れる? 彼女の言葉は、まるで別の時間から届いたようだった。

その夜、私は記録を見返した。 トシエさんは、かつて和裁師として働いていた。 反物を仕立て、着物を縫い、町の人々の節目を支えてきた。 成人式、結婚式、七五三―― 彼女の針は、人生の節目を縫い合わせてきたのだ。

「なるほど…」 私は、彼女の行動が、ただの“徘徊”や“混乱”ではないことを確信した。 それは、記憶の中の時間を生きる心の表現だった。

けれど、なぜ今、夕暮れにだけ、その記憶が立ち上がるのか? なぜ、彼女の心は、反物を待つ“あの時間”に戻るのか?

私は、答えを探し始めた。 それは、私にとっての“心をめぐる旅”の始まりだった。

夕暮れのカーテンと、心をめぐる旅

人の心は、どこにあるのだろう。脳の中のネットワークに宿る電気のさざめきか、それとも言葉を超えた沈黙の層か。私は、介護士としてその問いを現場で抱え続けている。答えはいつも曖昧で、しかし目の前の人の手の温度、まなざし、息遣いは、問いよりも先に事実を語る。

ある夕暮れ、グループホーム「夢愛」の廊下に、薄い蜂蜜色の光が伸びていた。窓辺に揺れるカーテンの裾が、見えない波を描く。遠くの談話室からは、湯気の立つ湯のみが卓上でかすかに鳴る音、新聞の紙がめくれる擦過音。スタッフの笑い声は小さく、空気に紛れて丸くなる。

その光の帯に、佐伯トシエさんは立っていた。背筋は驚くほど真っ直ぐで、細い指がカーテンの縫い目をつまむ。ひとつ息を吸って、少しだけ開ける—外の空がわずかに滲み、また閉じる。その繰り返しは、誰かの到着を待つ扉の儀式のようでもあり、布の呼吸を確かめる職人の手つきでもあった。彼女は時折、押し入れの襖を開け、奥行きを眼差しで測る。「まだ届かないのかしら…反物が…」。声はまるで過去から届いた葉書のように、落ち着いていて、急かさない。

初め、私はそれを“夕暮れ症候群”の一変種だと思った。太陽の沈みゆく時間帯に、体内時計が乱れ、不安定になることは珍しくない。でも、彼女の動作には乱れよりも秩序があった。指先は縫い目を追い、目は布の地の目を読むように空間をなぞる。そこに“意味”がある。私は記録室で古い紙フォルダを開き、生活歴に目を走らせた。若い頃から和裁師。反物の管理、仕立て、納期の段取り。夕方、問屋から反物が届くのを待ち、夜に仮仕立てを進める—そのリズムが、彼女の人生の拍動だった。

翌日、私は談話室の照明の色温度を少しだけ暖かくした。蛍光灯の白に、白熱灯の蜜色を混ぜる。押し入れの中には、昔の反物の写真—白地に桜散らし、深緋の霞、亜麻色の地に霰—をクリアファイルに入れて並べる。机には和裁の待針と尺。安全に配慮して刃物は置かない。しかし“手が思い出す”最小限の道具は並べる。すると、彼女はそっと座り、空気を縫うように指先を動かした。「今日は白地に桜ね」。その一言のあとに訪れた沈黙が、部屋全体を柔らかくした。

ここで私は、いつもの“現場の勘”を超えて、科学の扉にそっと手をかけた。

トシエさんが反物の写真に触れるとき、彼女の目は色に吸い込まれるようだった。 白地に淡い桜、深緋のぼかし、藍の濃淡。 その視線は、ただ“見ている”のではない。 まるで、色の奥にある記憶をたぐり寄せているようだった。

「この色、春の終わりの空みたいね」 そう言って、彼女は指先で写真の端をなぞった。 私はその言葉に、はっとした。 色は、彼女にとって“季節”であり、“時間”であり、“物語”なのだ。

認知症の方は、時間の自己同定がゆらぎやすい。 今が何月か、何曜日か、朝なのか夕方なのか。 けれど、色や手触りといった感覚の記憶は、驚くほど深く残っている。 それらは、記憶の奥にしまわれた“暮らしのリズム”を呼び起こす鍵になる。

このとき、私の頭に浮かんだのが、色覚の科学だった。 19世紀、物理学者ヤングと生理学者ヘルムホルツは、 「人間の目は、赤・緑・青の三つの光の波長を感じ取る錐体細胞を持ち、それらの組み合わせによって、すべての色を知覚している」 という三原色説を提唱した。

つまり、色とは物理的な“もの”ではなく、 脳が光の波長の混合比から“意味”として立ち上げる現象なのだ。 赤は“赤い”から赤いのではない。 脳が「これは赤だ」と“感じている”から赤いのだ。

このことを思い出したとき、私は気づいた。 トシエさんが見ているのは、ただの色ではない。 それは、脳が過去の記憶と結びつけて再構成した“意味のある色”なのだ。

だから私は、照明の色温度を調整し、布の写真を“よい連続”の法則に沿って並べ直した。 ゲシュタルト心理学では、人は物事をバラバラの要素としてではなく、 連続性や類似性、閉じた形などの“全体”として知覚するとされている。

押し入れの奥行き、カーテンの波、布の写真の並び。それらがひとつの“仕立て前の時間”という形態をつくり、 トシエさんの心に、かつての夕暮れの記憶を呼び起こしていたのだ。

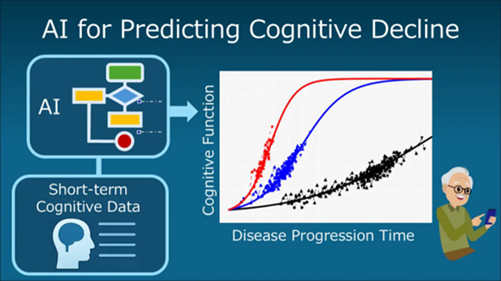

一方で、私たちはAIをただの道具ではなく、静かな同僚として扱う。Kyomation Careのセンサー群は、歩行速度の微細な変化、視線の滞留時間、指先の運動リズム、食事時の咀嚼回数の揺らぎを、生活のノイズに紛れないように記録する。

DeCaAIはクラウド上で過去のパターンと照らし合わせながら、30〜60分先の覚醒や探索などの兆候を静かに通知します。通知内容は警報ではなく、天気予報のように「夕方には探索行動が増える可能性があります。光や音は控えめに」といったものです。私は端末をしまい、照明や音を調整しました。AIが教えてくれるのはタイミングであり、ケアは環境を整える作業だと感じます。

その日、廊下の向こうで彼女が立ち止まる。窓の外は夕凪、雲の縁が金の薄膜を纏っている。私は近づく。彼女は振り向き、目が少し驚き、そのすぐあとに安心が落ちる。「間に合ったわね」。誰に向けた言葉か問わない。私はただ頷いて、側にいる。利己的な“理解”は、説明を求める。利他的な“了解”は、説明の前に居合わせる。わからなくても、相手の側に立つ。その姿勢が場を整えることを、私は仕事の中で覚えた。

数日後、彼女は鏡の前で髪を撫でていた。鏡の角度を少し違う方向に振ると、背景の光と影の構図が変わり、自分の顔が“他者”に見えることがある。視知覚の歪み—それを“症状”と名付けるのは簡単だけれど、名付けるより先に、私は照明を整え、鏡の位置を変え、額縁の色を背景と調和させてみる。ゲシュタルトの閉合が過剰に働くと、欠けた情報が“埋められ過ぎる”。連続が途切れると、別の意味の連続が立ち上がる。色温度を下げて陰影のコントラストをやわらげると、彼女の表情は滑らかになり、「今日はちょっと若いわね」と微笑んだ。若さの物理量はない。経験の層の中で、意味が変わっただけだ。

研究協力の先生が来訪した午後、私たちはSOLPCSのダッシュボードを覗く。自己組織化により、短期の観察データから進行の潜在クラスタを抽出するモデル。トシエさんの軌跡は、一般的な“夕暮れ不穏”のクラスターとは別の枝を指していた。

DeCaAIは、私たちのケア現場に静かに寄り添うAIの同僚だ。センサーが拾った歩行のリズム、視線の滞留、声のトーン—それらを束ねて、未来の兆しをそっと知らせてくれる。 その中にあって分析を助けてくれるのが、SOLPCS(ソルピクス)という分析モデルだ。これは、日々の観察データから認知症の進行パターンを自己組織的に分類し、可視化してくれる。 私たちは、DeCaAIのダッシュボードを通してSOLPCSの“枝分かれ”を見つめながら、今日のケアに必要な調整を探している。

科学が描くのは、未来の輪郭。ケアが整えるのは、今この瞬間の温度。その両方が、風の庭の静かな時間を支えている。

音刺激、特に金属性の音に対する過敏性や、光の入射角への感受性、ならびに手指の探索運動の増加が観察された。AIによる分析は介入の優先順位を明確化した。

私は、談話室内の金属製トレイを木製へと交換し、食器の配置を調整して触覚刺激および音響刺激が穏やかになるよう配慮した。その結果、対象者の手指活動は安定し、押し入れ前で着座する時間が延長された。音刺激は記憶検索プロセスに対して促進的にも抑制的にも作用し得ることが示唆された。

ウェーバー・フェヒナーの法則によれば、感覚の変化は刺激の比率に依存する。たとえば、10dBの違いは静かな場所では目立ちますが、騒がしい場所では気付きにくくなる。そのため、夕方の音量は静けさを意識して設定することが大切になる。

夜遅く、DeCaAIが「覚醒の可能性」を通知したので、彼女の部屋の足元灯を最小限に調整し、カーテンを少し留めた。少しの光が視界を安定させるためだ。彼女は一度目を覚ましたが、落ち着いて深呼吸し、再び眠りについた。AIは未来の選択肢を示すだけで、私たちはその情報をもとに環境を整えている。

彼女は昼間、突然折り紙を始めた。赤い紙を折り、何かを作るが、特に意味のない行動ではない。動機づけ理論は、刺激と反応の間に有機体の役割を重視し、創造性の環境を整えることの重要性を示す。私は季節に合わせて紙の色を選び、彼女は折り紙を通して季節の言葉を増やした。このように場を工夫すると、単なる繰り返しの行為が物語のある行動へと変化する。

夢の中で誰かと会話した記憶がある。朝、彼女は「昨夜、反物が遅れていたのよ。あの子の晴れの日なのに」と静かに言った。フロイトが説くイド・自我・超自我の力関係は、本能と社会的規範の間で夢の素材を編み出していく。ユングによれば、個人的無意識の下には文化的な型=普遍的無意識が流れている。成人式は、個人固有のものでもあり、日本の伝統としても存在する通過儀礼だ。無意識は理屈では解明できないが、その場の空気には敏感に呼応する。私はその日、談話室の壁に紅白の紙紐をそっと結び、理由は誰にも告げずに飾った。夕方になると、彼女はそれを見てふと立ち止まり、微笑んで「間に合ったね」と言った。無意識の深い層は、言葉を介さずとも色や形の印象に素早く反応することがある。

科学は、現場の直感に輪郭を与えてくれる。 私は、日々のケアの中で、何かを“決める”というより、“試してみる”ことを繰り返している。 たとえば、ある日ふと、トシエさんの部屋の照明を少しだけ変えてみた。 夕方の光に似た色温度に調整し、押し入れの中の布の写真も、彼女がよく見つめる順に並び替えてみた。 紙の色も、彼女が口にした季節の言葉に合わせて選び直す。 それは、ほんの小さな変化だったけれど、彼女の目の動きが柔らかくなり、 指先の動きに迷いがなくなっていくのがわかった。

その様子を見ながら、私はそっとセンサーの記録を確認する。 歩行のリズム、視線の滞留時間、呼吸の深さ、声のトーン。 数字は、私の感覚を裏づけてくれる。 でも、数字だけでは語れないこともある。 だから私は、空気の温度や、部屋に流れる気配、 彼女の語尾の長さや、言葉の間にある“間”にも耳を澄ませる。

うまくいったことは、続ける。 けれど、効きすぎた工夫は、そっと引き算する。 たとえば、香りを強くしすぎた日は、彼女の眉間がわずかに寄った。 その翌日からは、香りを半分にしてみた。 逆に、あまり変化が見られなかった工夫は、すぐに捨てずに、形を変えて試してみる。 紙の色を変えるのではなく、紙の“質感”を変えてみる。 写真の並びを変えるのではなく、照らす光の角度を変えてみる。

こうして、日々のケアは少しずつ形を変えながら、 まるで楽譜のように、静かに整えられていく。

AIはその変化を記録し、次の予測に反映してくれる。 けれど、私たちが目指しているのは、完璧な最適化ではない。 むしろ、その人の暮らしに“馴染む”こと。 数字は、そのための道しるべ。 けれど、最後に手を動かすのは、私たちのまなざしと、耳と、心だ。

冬が近づくと、庭の楓が葉を落とした。寒さは足元から忍び寄るが、談話室の空気は誰かの笑い声で温まる。彼女は時に、押し入れの前で目を閉じて、手を合わせる。「今日も、間に合った」。

その言葉は、誰かの成人式にではなく、今日という小さな式典に向けられているのかもしれない。私は隣に座り、何も言わない。理解することは、私のため。了解することは、あなたのため。私は、あなたのために、わからないまま居合わせる。

年の瀬、編集スタッフから「メルマガの入稿が近づいています」と連絡が届いた。 Science Parkは、これまで科学の成果や理論を丁寧に伝えてきた。けれど今号は、少し趣向を変えて、認知症の方のケアを通して物語というかたちで一年を振り返ることにした。

私は、机の上にこの一年の記録を広げる。 DeCaAIやSOLPCSが示した非典型の進行パターン、音声バイオマーカーが捉えた会話の速度のわずかな変化、そして現場で感じた“気配”をメモした紙片たち。 それらは、数字でありながら、誰かの暮らしの断片でもある。

ふと、読者から届いた一通の感想文が目に留まる。 「母のことを思い出しました。数字ではなく、思い出で支えたい。そう思える内容でした」 その言葉に、私は静かに頷く。 研究は、遠くの世界の話ではない。 日々のケアの中に、そっと息をひそめている。 私たちが見つめているのは、未来のためのデータであり、今この瞬間の心の揺らぎでもある。

科学は、場の輪郭を描く。 物語は、その場に温度を与える。 その両方があって、ようやく“ケアの風景”が立ち上がる。私は、その朝の記録を何度も読み返していた。 「反物が届かなくて…あの子の晴れの日なのに、間に合わなかったのよ」 トシエさんがそうつぶやいたのは、午前6時12分。 まだ空が白み始めたばかりの時間だった。

「夢を見ていたのかもしれません」と、夜勤のスタッフは言った。 「でも、すごくはっきりした口調で…まるで、誰かに報告しているみたいでした」

私は、ふと本棚に目をやった。 そこには、学生時代に読みかけたままになっていた一冊の本があった。 『夢判断』—フロイトの代表作である。 埃を払いながらページをめくると、かつて線を引いた箇所が目に飛び込んできた。

“人の心は、氷山のようなものである。 水面に見えているのは、ほんの一部にすぎない。 その下には、意識されない巨大な無意識の領域が広がっている”

私は、トシエさんの言葉を思い出した。 「間に合わなかったのよ」 それは、今この瞬間の出来事ではない。 けれど、彼女の中では、まさに“今”起きていることのようだった。

フロイトは、心の中には“意識”と“無意識”のあいだに、 もうひとつ、“前意識”という層があると考えた。 それは、普段は忘れていても、何かのきっかけでふと浮かび上がってくる記憶の層。 まるで、押し入れの奥にしまっていた反物が、ある日ふと目に入ってくるように。

けれど、トシエさんの言葉は、もっと深いところから来ているように思えた。 それは、彼女自身も気づかないまま、心の奥底に沈んでいた記憶。 まるで、海の底から泡のように浮かび上がってきた言葉。 それが、フロイトの言う“無意識”なのだと、私は思った。

さらに、フロイトは、心の中には三つの力があると語っていた。 本能や欲求のままに動こうとする“衝動”のような力。 社会のルールや道徳を内面化した“良心”のような力。 そして、そのふたつの間で揺れながら、現実と折り合いをつけようとする“調整役”。

トシエさんが夢の中で語った“間に合わなかった”という悔しさ。 それは、ただの記憶ではない。 きっと、仕立て屋としての責任感、誰かの大切な日を支えたいという願い、 そして、それが叶わなかったことへの後悔や自責の念。 それらが、心の奥で絡まり合い、夢というかたちで浮かび上がってきたのだ。

「夢は、無意識の言葉だ」 フロイトのその言葉が、今になって胸に響く。 夢は、心の奥に沈んだ思いが、象徴や物語のかたちを借りて語りかけてくる。 そして、認知症の方の語りの中には、そうした“象徴の言葉”がたくさん含まれている。

私は、トシエさんの言葉を“症状”としてではなく、 心の深層からのメッセージとして受け止めることにした。 それは、理解ではなく、了解の姿勢。 わからなくても、意味があると信じて、そばにいること。

その日から、彼女の部屋には、小さな変化が加えられた。 押し入れの中に、反物の写真を並べるだけでなく、 壁には、祝いの席を思わせる紅白の紙紐が飾られた。 誰にも説明はしなかった。 けれど、トシエさんはその前で立ち止まり、ふっと笑った。 「間に合ったね」

その言葉に、私は何も返さなかった。 ただ、うなずいて、そばにいた。 それが、私にできる、いちばん深いケアだった。

その夜、私は久しぶりに夢を見た。 夢の中で、私は反物の山に囲まれていた。白地に薄紅、藍に金糸、墨色に飛鶴。どれも見覚えのある柄だった。けれど、どれも少しずつ違っていた。 トシエさんが現れ、私の手を取り、「この布はね、春の風の音がするのよ」と囁いた。私は耳を澄ませた。すると、布の間から、誰かの笑い声や、針の音、遠くの祭囃子が聞こえてきた。 目が覚めたとき、私はまだその音を覚えていた。夢の中の音が、現実の静けさに溶けていく。窓の外は、まだ夜の名残を引きずっていた。

朝の巡回の途中、私はふと立ち止まった。 廊下の先に、トシエさんの姿はなかった。けれど、カーテンの裾が、誰かの手に触れられたように、わずかに揺れていた。 私はその場に立ち、深呼吸をした。 この場所に、彼女の時間が、まだそっと残っている気がした。

記録室に戻ると、机の上に一通の封筒が置かれていた。 差出人は、トシエさんのご家族だった。中には、彼女が若い頃に仕立てた着物の写真と、手紙が添えられていた。 「母は、最後まで“誰かのために”を忘れない人でした。あの場所で、心をほどいてくださって、ありがとうございました」 便箋の端に、小さな桜の花びらが描かれていた。

私はその写真を、押し入れの中のファイルにそっと加えた。 白地に桜。あの春の日の光と、彼女のまなざしが、そこにあった。

この物語が、読む方の心にそっと寄り添い、 科学と感性が出会う場所に、小さな灯りをともせたなら幸いです。

2025年の終わりに。 Science Parkより