Science park 2025・12・No1心をめぐる旅

こんにちは。いつもScience Parkを、いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

2025年も残すところあとわずかとなりました。 この一年、私たちは認知症ケアの現場で、AIやIoT、心理学、神経科学など、さまざまな分野の知見を活かしながら、利用者さん一人ひとりの“心の動き”に寄り添う取り組みを続けてきました。

そして今号では、これまでのScience Parkとは少し趣を変えて、物語というかたちで科学を描いてみることにしました。

なぜ物語なのか―― それは、認知症ケアの現場に立つと、数値や理論だけでは語りきれない“心の風景”に出会うからです。 その風景は、静かな午後のカーテンの揺れに宿り、誰かのつぶやきに滲み、ふとした笑顔に現れます。 そしてその奥には、科学がまだ言葉にできていない“意味”が、確かに息づいているのです。

今回お届けする2作品は、ケアの現場で出会った利用者さんの姿を通して、科学的成果と人間の心の深層をつなぐ試みです。 AIが示す兆し、心理学が紐解く無意識、ゲシュタルトが教える全体性―― それらを、私なりの視点で物語として描いてみました。

どうか、年の瀬のひとときに、静かにページをめくりながら、 “科学と感性のあいだ”にあるケアの可能性を感じていただけたら嬉しいです。

それでは、物語の扉を開きましょう。

~ある認知症ケアの物語~

認知症ケアに携わって、もうずいぶんと時が経ちました。 その間、たくさんの方と出会い、別れ、そしてまた新たな気づきをいただいてきました。 「心とは何か?」 この問いは、私の中でずっと揺れ続けています。科学は脳の働きを少しずつ解き明かしてきましたが、心のすべてを説明するには、まだ遠い道のりです。

けれど、現場で出会う認知症の方々の表情やしぐさ、沈黙の中にある“何か”に触れるたび、私は思うのです。 心は、解明できなくても、了解することはできるのではないかと。

私はこれまで、AIやIoTを活用した認知症ケアの研究に取り組んできました。 たとえば、BPSD(行動・心理症状)の予測に関する研究では、センサーや行動データをもとに、AIが“兆し”を捉え、適切な予防ケアや対処ケアを導き出す仕組みを開発しています。 最近では、国立長寿医療研究センターと東京科学大学が共同開発したSOLPCS(ソルピクス)というAIモデルが注目されています。 これは、短期間の認知機能データから長期的な変化を高精度に予測し、早期診断や臨床試験の効率化に貢献する技術です1。

また、音声データを活用して、わずか1分の会話から認知機能の変化を予測するAIモデルも登場しています。 こうした技術は、認知症の早期発見や、BPSDの予防に大きな可能性を秘めています。

しかし、どんなに技術が進んでも、ケアの根っこにあるのは“人と人とのまなざし”だと、私は信じています。 AIが示すデータは、あくまで“気づきのきっかけ”であり、最終的にその人の心に寄り添うのは、私たち人間の感性と想像力です。

今回のメルマガでは、私がこれまでの実践の中で出会った一つの物語を通して、 「科学と感性のあいだにあるケア」について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

登場するのは、ミサさんという女性。 彼女は、かつて保育士として多くの子どもたちを育て、家族を支え、地域に笑顔を届けてきた方です。 けれど、認知症の進行とともに、言葉が少なくなり、時に不安や混乱を見せるようになりました。 そんな彼女の“心”に、どう寄り添えばいいのか。 科学の力と、ケアの感性が、どのように手を取り合えるのか。

どうか、少しの時間、この物語に耳を傾けていただけたら嬉しいです。 そして、あなたの中にもある“心を了解する力”に、そっと触れていただけたらと思います。

春の風が、やわらかく頬をなでる午後。 認知症グループホーム「風の庭」に、新しい入居者がやってきた。名前はミサさん。 白い帽子をかぶり、少し緊張した面持ちで玄関をくぐる。 その表情には、誰にも言えない不安と、誰かに気づいてほしい願いが、そっと隠れていた。

「ようこそ、ミサさん。今日から、ここがあなたの新しいおうちですよ」 私は、やさしく声をかける。 ミサさんは小さくうなずき、ゆっくりと歩を進めた。 けれど、その足取りは、まるで過去の記憶を踏まないように、そっと地面を探るようだった。

施設の中は、明るく整えられていた。 木のぬくもりを感じる床、季節の花が飾られた食堂、窓から差し込む午後の光。 けれど、ミサさんの心には、まだその風景が馴染んでいなかった。 「ここは、どこなの…?私の時間は、どこに行ったの…?」

最初の数日は、静かな時間が流れた。 ミサさんはあまり言葉を発さず、食事も少ししか口にしない。 夜になると、部屋の隅でじっと座り込み、時折、誰かに語りかけるように空を見上げていた。 その瞳には、遠い昔の夕暮れが映っていた。

「同じ環境で、同じケアをしているのに…」 私は、ふと立ち止まる。 ミサさんと同じような認知症の進行度の方々が、同じ食事をとり、同じ時間に起きて、同じように過ごしている。 けれど、ミサさんの反応はまるで違う。

「これは、どういうことなんだろう?」

その夜、私は、かつて学んだ医学史の一節を思い出した。 18世紀、イギリスの海軍医ジェームズ・リンドが壊血病の原因を突き止めた話だ。 彼は、同じ船の中で、同じ環境、同じ食事を与えた兵士たちの中に、ある果物を食べた者だけが回復することを発見した。 “同じ条件”の中にあっても、反応は人それぞれだったのだ。

「もしかして、ミサさんの“心”にも、同じことが言えるのかもしれない」

科学的に見れば、認知症の人の行動や心理症状(BPSD)は、脳の変性だけでなく、生活歴・環境因子・心因的な要素が複雑に絡み合って生じる。 つまり、“同じ条件”を整えても、その人の“快・不快”の感じ方はまったく異なるのだ。

ミサさんの沈黙は、ただの無反応ではなかった。 それは、言葉にならない心の叫びだった。

「私は、まだここにいる。誰か、私の時間を思い出して…」

“同じ条件”では語れない心の風景

翌朝、私はミサさんの部屋をそっと訪れた。カーテン越しの光が、静かに床を照らしている。ミサさんは、窓辺に座っていた。手には、古びた編み物の道具。

「それ、昔からされてたんですか?」 私の問いに、ミサさんは少しだけ微笑んだ。

その日から、私はミサさんの“生活歴”を少しずつたどり始めた。 家族構成、若い頃の仕事、好きだった音楽、苦手な食べ物、朝の習慣。 一見、ケアとは関係なさそうな情報の中に、ミサさんの“心の地図”が隠れていた。

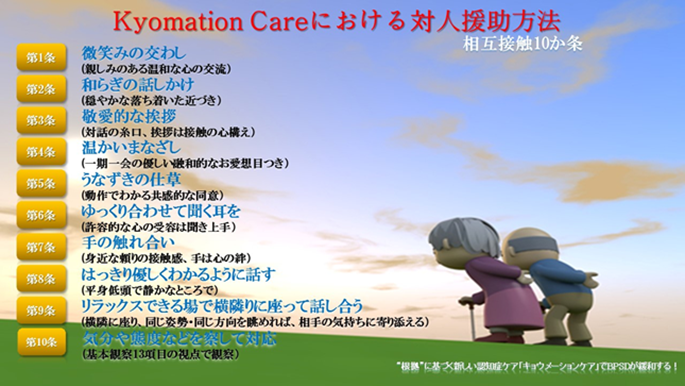

私が開発したKyomation Careでは、こうした情報を「基本観察13項目」として整理し、AIが日々の行動データと照らし合わせて変化を可視化する仕組みを導入している。

ミサさんの睡眠時間、食事量、歩行パターン、表情の変化…。 それらが、静かに、でも確かに

“心の動き”を映し出していた。 ある日、AIが示したのは、ミサさんの“午後3時”の落ち着きのなさだった。 その時間帯だけ、部屋を出たり入ったり、何かを探すような様子が見られた。 歩き方は少しぎこちなく、視線はどこか遠くをさまよっていた。

「午後3時…何か、思い出してるのかな?」

この兆しを最初に捉えたのは、私たちが開発に携わっているDeCaAI(Dementia Care-assist AI system)だった。 DeCaAIは、認知症の方のバイタル情報(脈拍・体動)、環境情報(温度・湿度・照度)、そして介護記録をクラウドに集約し、AIがリアルタイムで分析するシステムだ。

その結果、DeCaAIはこう示した。 「午後3時前後に、BPSDの兆候が高まる可能性あり」 しかも、30〜60分前に予測し、適切なケア方法を通知できる。 これは、従来の“起きてから対応するケア”ではなく、“兆しに応じて先回りするケア”を可能にする。

私は、ミサさんの娘さんに連絡をとった。 「母は、昔、午後になると近所の子どもたちにおやつを作ってたんです。ホットケーキとか、よく焼いてました」 その言葉を聞いた瞬間、すべてがつながった気がした。

その日から、午後3時になると、食堂に甘い香りが漂うようになった。 ホットケーキを焼く音、バターの香り、湯気の立つ紅茶。 ミサさんは、ふと立ち止まり、にっこりと笑った。 「いい匂いね。誰か来るのかしら?」 私は、そっと答えた。 「ええ、きっと誰かが、会いに来ますよ」

このようなケアは、AIによる予測と、人の“了解”のまなざしが重なり合うことで生まれる。 DeCaAIは、BPSDの兆候を数値として示すだけでなく、その人の“心の風景”を読み解くヒントをくれる。 そして私たちは、そのヒントをもとに、過去の記憶と現在の環境をつなぐケアを設計する。

このような行動の背景には、脳のネットワークの変化がある。

認知症では、記憶を統合する海馬ネットワークや、自己の時間・空間的な位置づけを担うデフォルトモードネットワーク(DMN)が徐々に弱まっていく。 その結果、現在の時間感覚が曖昧になり、過去の記憶が“今”として立ち上がることがある。

ミサさんにとって、午後3時は“子どもたちが帰ってくる時間”であり、“おやつを作る時間”だった。 その記憶が、香りや音と結びついて、彼女の中で再生されたのだ。

また、BPSD(行動・心理症状)は、単なる“問題行動”ではなく、その人の心の表現であるとする視点が、近年の研究で強調されている。 「誰かを待っている」「何かを伝えたい」――そうした想いが、徘徊や独語といった形で現れることがある。 それを“症状”として抑えるのではなく、意味を読み解き、了解することが、ケアの質を大きく変える。

ある日、ミサさんが突然、廊下の壁に向かって話しかけていた。 「あなた、また遅くなったのね。ごはん、冷めちゃうわよ」 スタッフの中には驚く人もいたが、私は違った。 「これは、誰かを待っているんだ」――そう直感した。

記録をたどると、かつて夫が毎晩遅くまで働いていたことがわかった。 夕方になると、ミサさんはいつも玄関に立ち、夫の帰りを待っていたという。 つまり、今の行動は、記憶の中の“時間”を生きているのだ。 私は、ミサさんの部屋に小さな工夫を加えた。 玄関の写真、昔の時計、夫の若い頃の写真。 すると、ミサさんは壁に話しかけることが減り、代わりに写真を見つめながら、静かに微笑むようになった。

「心は、解明できなくても、了解することはできる」という岩田誠の言葉が私の胸に残っていた。DeCaAIはケアの結果を学び、次回の予測精度を向上させていく。つまり、AIは“進化するケアパートナー”として機能する。科学と感性が融合し、その人の“今”に寄り添うケアを実現している。この午後3時の出来事はまさにその象徴だ。

この「心は、解明できなくても、了解することはできる」という言葉は、東京女子医科大学名誉教授であり、長年神経内科医・精神科医として“心の病”に向き合ってきた岩田誠先生によるものだ。先生はドイツの哲学者カール・ヤスパースの精神病理学に学び、“理解”ではなく“了解”という視点の重要性を臨床現場で繰り返し伝えてきた。

“理解”とは、外部から客観的に分析することを意味し、“了解”とは、内面から共に感じ、その意味を読み取ることを指す。認知症ケアでも、数値や診断だけで捉えきれない“心の風景”をどのように感じ取り、汲み取るかが求められている。

DeCaAIが示す兆しと、私たちのまなざしが重なったとき、 ミサさんの“心”は、静かに、確かに“了解”されたのだ。ミサさんのケアに取り組む中で、私はある新しいツールを導入していた。 それが、Kyomation CareのAIシステムだった。

このシステムは、日々の行動や表情、食事量、睡眠パターンなどをセンサーで記録し、「基本観察13項目」に基づいて心身の変化を可視化する。 さらに、AIが過去のデータと照らし合わせて、BPSD(行動・心理症状)の兆しを予測することもできる。

ある日、AIが示したのは、ミサさんの“微細な変化”だった。 表情の硬さ、歩行スピードの低下、食事中の咀嚼回数の減少。 それらは、まだ目に見える症状としては現れていなかったが、進行の兆候を示していた。

「これは、SOLPCSモデルの予測と一致していますね」 施設に協力している研究者がそう言った。 SOLPCS(Self-Organizing Latent Progression Clustering System)は、認知症の進行を個別のパターンで予測するAIモデル。 ミサさんのように、非典型的な進行をたどる方にも対応できるよう設計されている。

さらに、DeCaAI(Dementia Care-assist AI system)は、バイタル情報、環境データ、介護記録をリアルタイムで分析し、30〜60分先のBPSDの兆しを予測する。

DeCaAIは、まるで“心の天気予報士”のように、ケアの現場に静かに寄り添ってくれる存在だった。 午後3時の不穏の兆しを予測したあの日、私たちはミサさんの生活歴をたどり、香りと記憶をつなぐケアを試みた。 その結果は、すでにお話しした通りだ。

だが、DeCaAIの力はそれだけにとどまらない。 たとえば、ある夜、AIが「深夜1時に覚醒と歩行の兆しあり」と予測したことがあった。 その日は、あらかじめ廊下の照明をやわらかく調整し、ミサさんの部屋の前に小さな足元灯を設置した。 すると、ミサさんは目を覚ましたものの、落ち着いた様子でベッドに戻り、再び眠りについた。

「兆しに気づき、先回りする」 それは、AIと人がともに紡ぐ、“予測に基づく共感的ケア”のかたちだった。

このようなケアは、AIによる予測と、人の“了解”のまなざしが重なり合うことで生まれる。 DeCaAIは、BPSDの兆候を数値として示すだけでなく、その人の“心の風景”を読み解くヒントをくれる。

けれど、私は思う。 「データだけじゃ足りない」

私は、AIが示す“兆し”をもとに、ミサさんの生活環境を見直した。 照明の明るさ、音の刺激、食事の温度、声かけのタイミング…。 それらを一つずつ調整しながら、“了解”の視点でのケアを重ねていった。

このとき私が頼ったのは、PDCAサイクルだった。 計画し、実行し、評価し、改善する――この地道な繰り返しが、ミサさんの“心の風景”を少しずつ明るくしていった。

たとえば、午後の不穏さに対して、ホットケーキの香りを用意し、表情や行動の変化を観察し、AIのデータと照合する。 効果があれば継続し、なければ別のアプローチを試す。 このような科学と感性の往復運動が、ケアの質を高めていく。

そして今、私たちは新しい認知症観の時代に立っている。 2024年に施行された「認知症基本法」では、“共生社会の実現”が掲げられ、認知症の人が自らの意志で暮らしを選び、地域で尊厳をもって生きることが基本理念とされた。 科学的知見に基づく予防・診断・治療だけでなく、本人の意向を尊重し、社会参加を支えるケアが求められている。

また、慶應義塾大学とエーザイの共同研究では、遺伝子情報からアルツハイマー病の発症リスクを予測するポリジェニックリスクスコア(PRS)モデルが開発され、発症前からの予防的介入が現実味を帯びてきた。 さらに、セントケアDXでは、DeCaAIを活用した在宅介護の実証実験が進められており、訪問介護スタッフがスマートフォンでAIの予測を確認しながら、リアルタイムでケアを調整する取り組みが始まっている。

これからの認知症ケアは、科学・医学・介護福祉・AIが連携し、本人の“心”と“暮らし”に寄り添うケアへと進化していく。 そしてその中心には、いつも“人と人とのまなざし”がある。

「科学と感性は、対立するものじゃない。 むしろ、お互いを補い合うパートナーなんだ」

私は、そう確信するようになっていた。 ミサさんの笑顔が、それを教えてくれた。